汪怡昕仰攻人生 《國際橋牌社》豪膽訴說台灣政治

【前言】台灣一年365天,媒體總是聚焦在政治話題,無論是政治人物的口水戰,或者是誰又對誰放話,對外國人而言,台灣政治是個有趣的觀察對象,每到台灣選舉期間,總有大批國外記者派駐來台,觀察台灣政治版圖大變動,如何牽動國際局勢。連那些令人目不暇給的政論節目,也成了中國旅客來台期間的最愛。

居住在這座島嶼上的台灣人,對政治總是愛恨交加,大家既喜歡罵媒體24小時不間斷的報導政治,呈現社會亂象;另一方面,政治人物的一舉一動,又經常成為民眾茶餘飯後最愛揶揄的話題。

不過,因為戒嚴的歷史與政治話題的敏感性,政治從來都不是大多數台灣創作者跨足的領域,只有少數人曾試探性的嘗試並獲得成功。例如1992年媒體人馮光遠《給我報報》專欄,用荒謬的虛構情節,嘲諷社會政治;2006年製作人王偉忠也以台灣政治為靈感,製作《全民大悶鍋》系列綜藝節目,以喜劇戲謔的手法反串政治人物。

近年來情勢似乎有所轉變,製作人汪怡昕籌拍《國際橋牌社》,從戲劇看90年代後的台灣政治;新生代創作人伍博暘設計《美麗島風雲》桌遊,漫畫家韋宗成的《馬皇降臨》、《霸海皇英》等單行本漫畫,都以近期台灣發生的政治事件為題材,用新世代的語彙惡搞政治,成功活用「台灣政治IP」。

IP(Intellectual Property)從字面上解釋為智慧財產權,這幾年IP概念走紅,延伸為創作的一種代名詞,舉凡被改編成文學、動漫、音樂、影視、遊戲等原創內容或歷史事件,都可被視為一種IP。

這期文化+「政治是個好IP」,著手探討看似生硬的政治話題,如何被創作者透過戲劇、綜藝節目、桌遊、漫畫等軟性媒介,轉換成有趣又易懂素材。

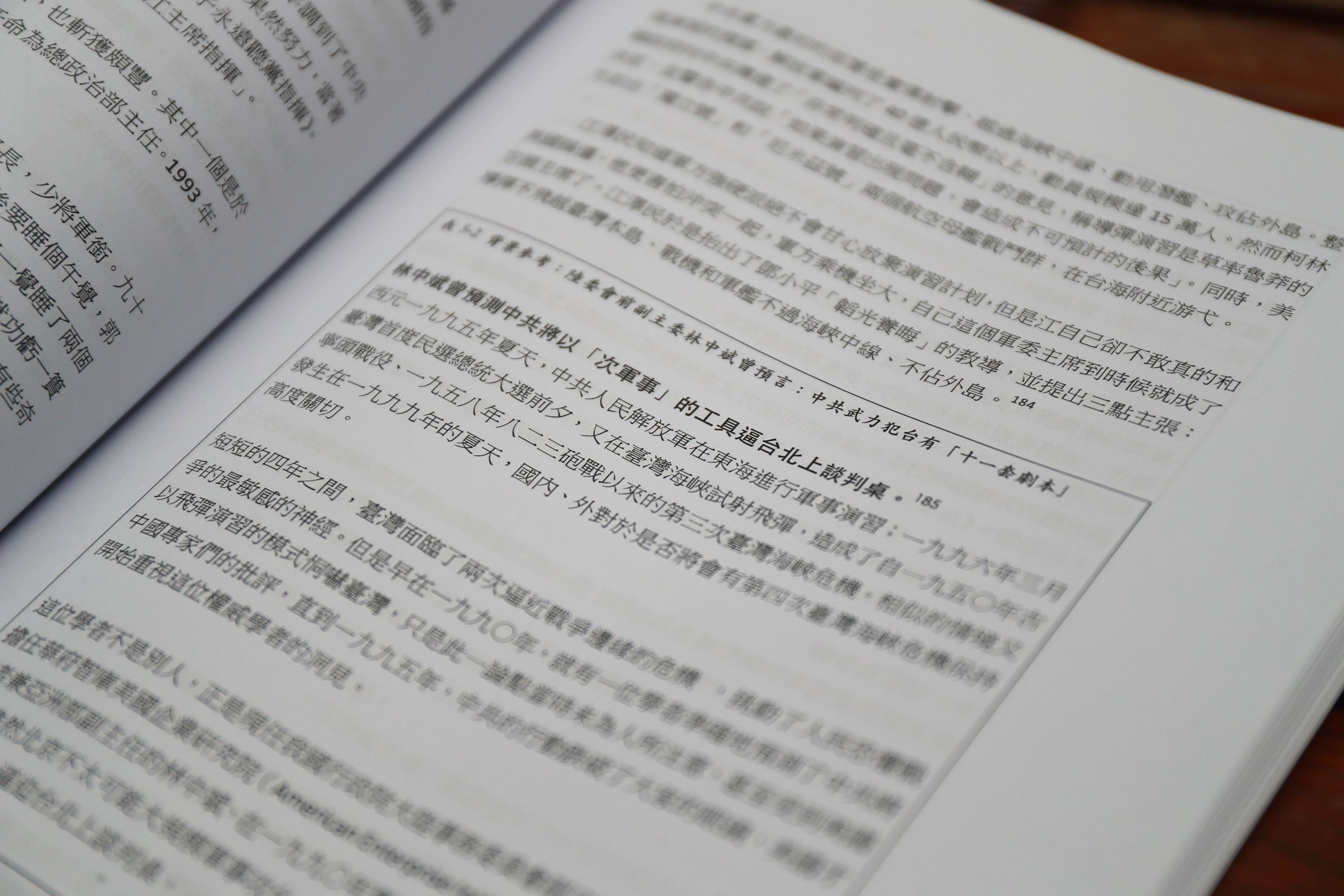

1996年3月23日,中華民國台灣有史以來舉行第一次總統直選。選舉期間,中國在台灣海峽進行飛彈試射演習,企圖影響選舉,導致美國出動2艘航空母艦,前往台灣海峽鄰近水域,引發國際關注的「台灣海峽飛彈危機」。

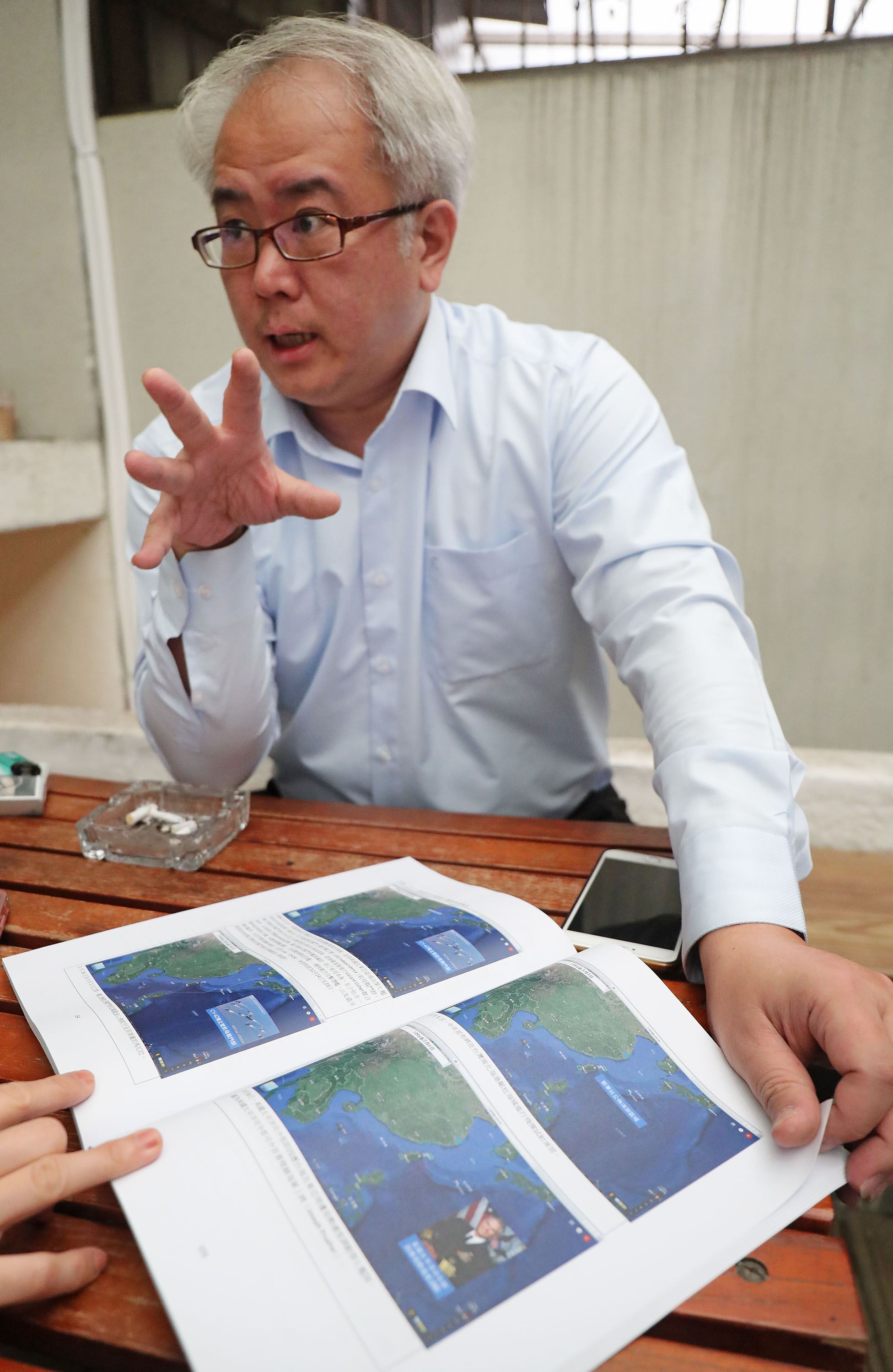

當時部份歐美國家觀點認為,解放軍想攻佔台灣離島的小島嶼,以恫嚇台灣政府,駐守金門烏坵、馬祖高登「離島中的離島」的國軍弟兄,更是分分秒秒處在備戰狀態。製作人、導演汪怡昕當時就在「二級戰區」高登島當兵,「預備戰爭地區,只要看到有人進入海域就可以開槍。」在沒水沒電的孤島,三更半夜對岸的「水鬼」還會惡作劇,故意往哨兵頭盔丟石頭,搞得軍隊沒法睡覺,這群鐵漢只能像高登島碼頭上的標語一樣:「獨立求生、同島一命」。

回想起20幾歲的青春往事,汪怡昕坐在辦公室外半開放的空間,深深吸了一口氣,緩緩吐出一口煙說,「唉,人生就是這麼悲慘,當兵還被派到馬祖最前線小島。」這段經歷雖然苦悶,卻也影響他日後的人生。

台灣政治題材太有趣,借高利貸也要拍

「老汪」汪怡昕,這位製作人或許不太有名,但他製作的紀錄片,包括《哲人—總統李登輝紀錄片》、《客籍228受難者歷史紀錄片》、《國家的國家的國家-原住民歷史紀錄片》等,紀錄的對象和事件都赫赫有名。

4年前他還著手拍攝海軍黃國章落海事件《少了一個之後—孤軍》,這個題材不僅是20多年的老案,再加上當事人已過世,涉及的對象又包括被視為權威的軍方,光想就知道是「票房毒藥」,但老汪還是毅然決然要拍這部片,成為黃媽媽的「友軍」。

【海軍黃國章落水事件】1995年6月9日,海軍二兵黃國章離奇落海死亡,「黃媽媽」陳碧娥長達20多年不斷從各式檔案、文件找尋兒子死亡的真相。事件使社會關注國軍沈疴已久的軍中凌虐問題,成為改善台灣軍中人權的指標性事件。2018年在紀錄片《少了一個之後—孤軍》首映時,海軍司令黃曙光上將代表軍方向陳碧娥道歉。

《孤軍》紀錄片2018年才上映,老汪腦袋裡已經在構想第2部曲,然而這只佔了他腦容量的1/4,還有1/2已經在籌拍以台灣政治事件為題材的戲劇《國際橋牌社》,導演、劇本、演員、故事大致底定,現在最缺的就是資金。

汪怡昕打算要拍8季,光是第1季10集就要耗資新台幣8000萬元,現在只拿到文化部3000萬元補助,離正式開拍還差了3000萬元,尤其在九合一選舉後,市場風向趨於保守,這陣子他為了找資金傷透腦筋,問他非拍不可的原因,汪怡昕斬釘截鐵地說,「借高利貸也要拍,這題材拍了一定中!」

不為意識形態服務,訴說台灣記憶IP

被譽為「台版紙牌屋」的《國際橋牌社》,構想來自於汪怡昕在高登島的當兵經驗,直到現在高登島都還是軍事管制區,無法對外開放。當年抽到「金馬獎中的金馬獎」,對家裡才因汪爸爸負債家道中落、要扛起一家經濟重擔的汪怡昕而言,這個「下下籤」真是符合當時人生的寫照。然而他卻也被這段獨特的經歷所影響,時隔多年後,決定拍一部從這個孤島延伸出的政治風暴。

《國際橋牌社》第一季刻畫1990年到1994年,從一艘船擱淺在台灣海岸說起,衍伸出一連串的國安事件,汪怡昕笑說,「故事裡面有英雄也有狗熊,但是英雄也會變狗熊。」故事聚焦在黨工、黨國千金二代、總統侍衛長、文青、高級公關、記者這6個角色,「政治只是貫穿角色的背景,從小人物的身影,看解嚴後台灣民主化的進程。」

汪怡昕強調,「這個題目不為意識形態服務,就是講一個台灣的好故事、台灣的記憶IP」,最終談的還是「生存」,「無論是台灣還是個人,訴說如何活下來的故事。」

花100萬元做台灣政治研究,商業手法說好故事

採訪過程汪怡昕菸不離手,他吐完一口煙,帶我們走進地下室的辦公空間,狹窄黑暗的樓梯間宛如戰爭時期的坑道,一路通往《國際橋牌社》的創作核心。

他按下電燈開關,照亮四方牆面,每一面都寫滿密密麻麻的字跡,其中一面牆整理90年代台灣及國際發生的重大事件,包括野百合學運、美伊戰爭、國大修憲、彭明敏回台、柯林頓當選、千島湖事件、第一次總統民選⋯等。汪怡昕說,光是劇本前期,他就花了100萬元請學者爬梳、整理台灣90年代的政治局勢,寫了一本質量厚重的論文。

由於政治類型的戲劇在台灣少之又少,近期只有導演楊雅喆的電影《血觀音》,以擦邊球的方式,講述政商人物如何透過白手套洗錢。但在戲劇上,以政治為題材的劇本,台灣過去幾乎毫無前例可循,這樣的內容對影視編劇而言,更是一大挑戰。

因此汪怡昕每週找學者幫製作團隊、編劇上課,強化戲劇的內容面,劇情有愛情、生命歷程、國際角力、諜報、秘辛、八卦,從商業市場的角度說一個好故事,企圖建構台灣影視產業生態鏈。

劇本涉及政治,一線演員怕接演毀下半輩子

「台灣信手捻來有多少題材可做,完全都是商業題材,為什麼不作?」汪怡昕不諱言,台灣影視圈長年來避免碰觸政治題材,和早年威權體制系統養成的習慣有關,再加上解嚴後,台灣影視圈和中國的資金連動越來越密切,很多人也選擇不碰。

反觀美、日、韓、印度,社會議題、政治議題本就是影視圈的重要話題,「難道我們永遠因為賣不到中國,自己就不動了嗎?這塊土地發生多少有趣故事,比好萊塢精彩太多。台灣要克服的不是資金問題,而是要克服如何說一個好故事。」汪怡昕語氣堅定地說。

然而《國際橋牌社》畢竟還是跟政治有關,先前有一線演員看了劇本後說,「演你這部,我下半輩子就毀了。」汪怡昕嘆口氣、有點無奈地說,「我一點都不怪他,只怪台灣的影視產業還不夠努力,政府的影視戰略還不夠清楚。這麼優秀的演員,台灣影視產業怎麼會撐不起他?」

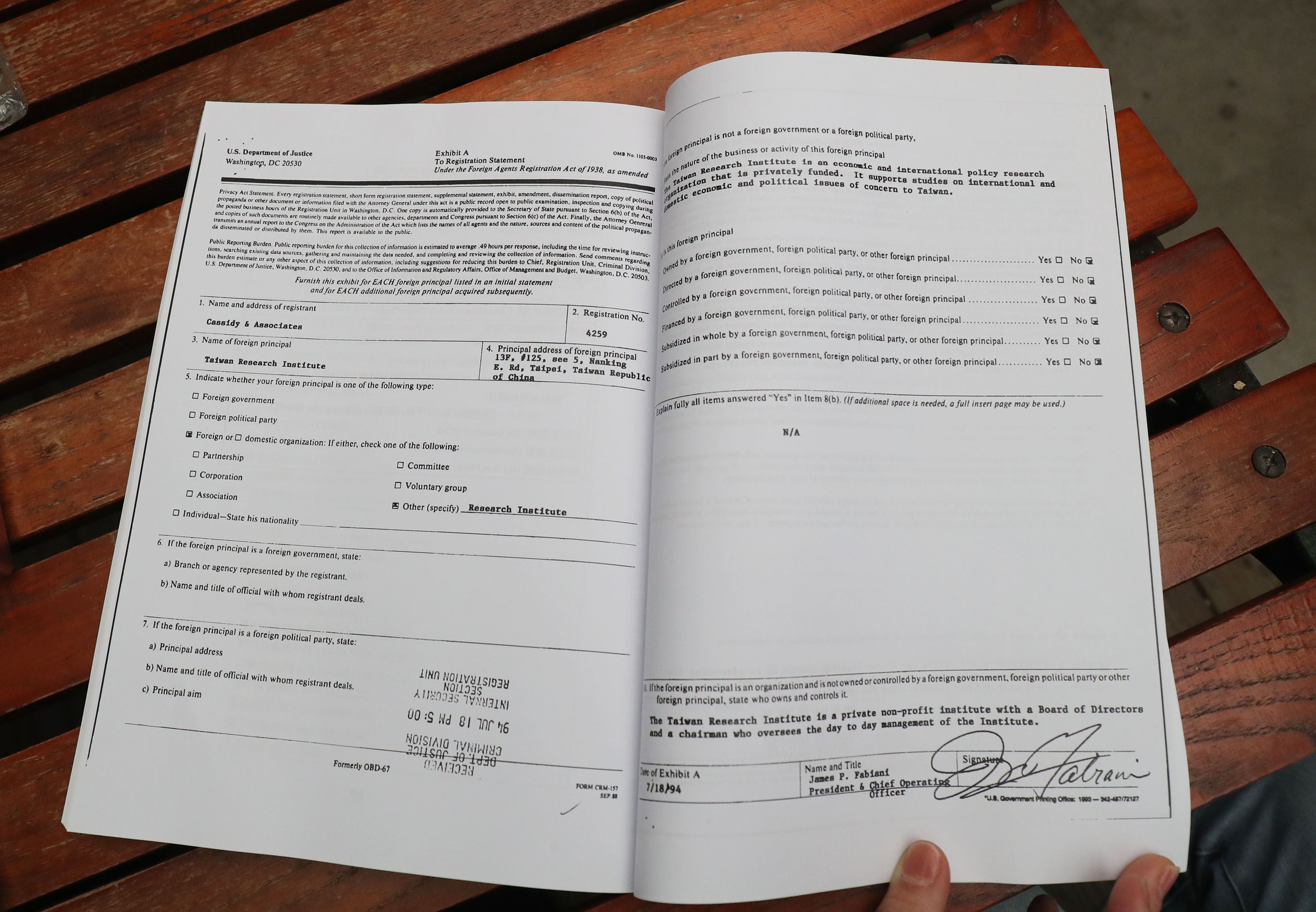

汪怡昕認為,西方社會對《國際橋牌社》絕對感興趣,尤其台灣是亞洲唯一施行西方民主的成功範例,這齣戲劇也可作為「民主制度是否適用於亞洲、華人社會」的觀照,也會是全世界觀看台灣政治面向的一個入口。

這幾年國際情勢丕變,汪怡昕還想探討「死亡之握」,「每個人都怕跟中國握到手,怕握到誰,誰死掉。」尤其台灣與中國地緣如此靠近,「台灣為了逃避死亡之握,我們又發生了什麼事情?」最終他想的賣點不是台灣政治,而是台灣的歷史。

劇名定為《國際橋牌社》,汪怡昕把國際外交的局勢比擬為一場牌局,「有時候台灣會覺得自己像是籌碼,但又上不了牌桌 。」有趣的是,台灣沒有自己發動過國際大事,但是每一件大事都會牽動到台灣,「台灣不是世界局勢中心,但世界局勢、角力都會在台灣。」

季度戲劇規劃,結合手遊、桌遊,建立影視產業鍊

在汪怡昕的夢想藍圖中,《國際橋牌社》不只是一次性的戲劇,他以季度戲劇的方式規劃,預計拍攝八季,每一季之間可推出以事件為主的SP(特別劇)、紀錄片、前傳,並且結合桌遊、手遊,重新找到訴說故事的方法,讓年輕人也願意看,顛覆過往台灣戲劇市場,純粹憑感覺做戲的觀念。

另外他也做過前測分析,許多民眾都對《國際橋牌社》題材表達高度興趣,再加上他認為這是市場上的「稀缺產品」,「如果大家有高度關注,但市場上又沒有這類商品,這種原理在商業市場推出,就會大受歡迎。」

這樣的模式台灣影視圈並不是不知道,只是要如此大規模的處理複雜政治題材,除了要找到龐大資金,還要比氣長,汪怡昕笑說,「台灣人對自己的想像可以再勇敢一點」,他之所以這般「豪膽」,或許跟「仰攻人生」有關。

「我這輩子就是仰攻人生,永遠站在零往上攻,對我來說,很多事情不是沒辦法,而是有沒有去做,仰攻人生最後只剩下意志力。」汪怡昕的食指往天上比,過去曾經埋怨父親帶給他沈重的債務,也曾懷才不遇埋怨多年,「可是現在回想起來,這樣人生讓我看到很棒的風景。」

汪怡昕小檔案

1970年出生,世新三專部電影科技術組,現為馬克吐溫影像公司負責人,創作範圍包括文字、攝影、編劇等,從事紀錄片、廣告、電視節目執導工作。

2005年成立「馬克吐溫」影像製作公司,以發展「台灣記憶的IP」為主,透過影像讓這片土地上的歷史與技藝傳承下去。曾拍人權紀錄片《少了一個之後—孤軍》、《哲人—總統李登輝紀錄片》、《客籍228受難者歷史紀錄片》、《國家的國家的國家-原住民歷史紀錄片》,節目《少了一個之後—微光》也曾入圍2屆金鐘獎。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章