釋放在生活裡 打散在生活裡的撒古流

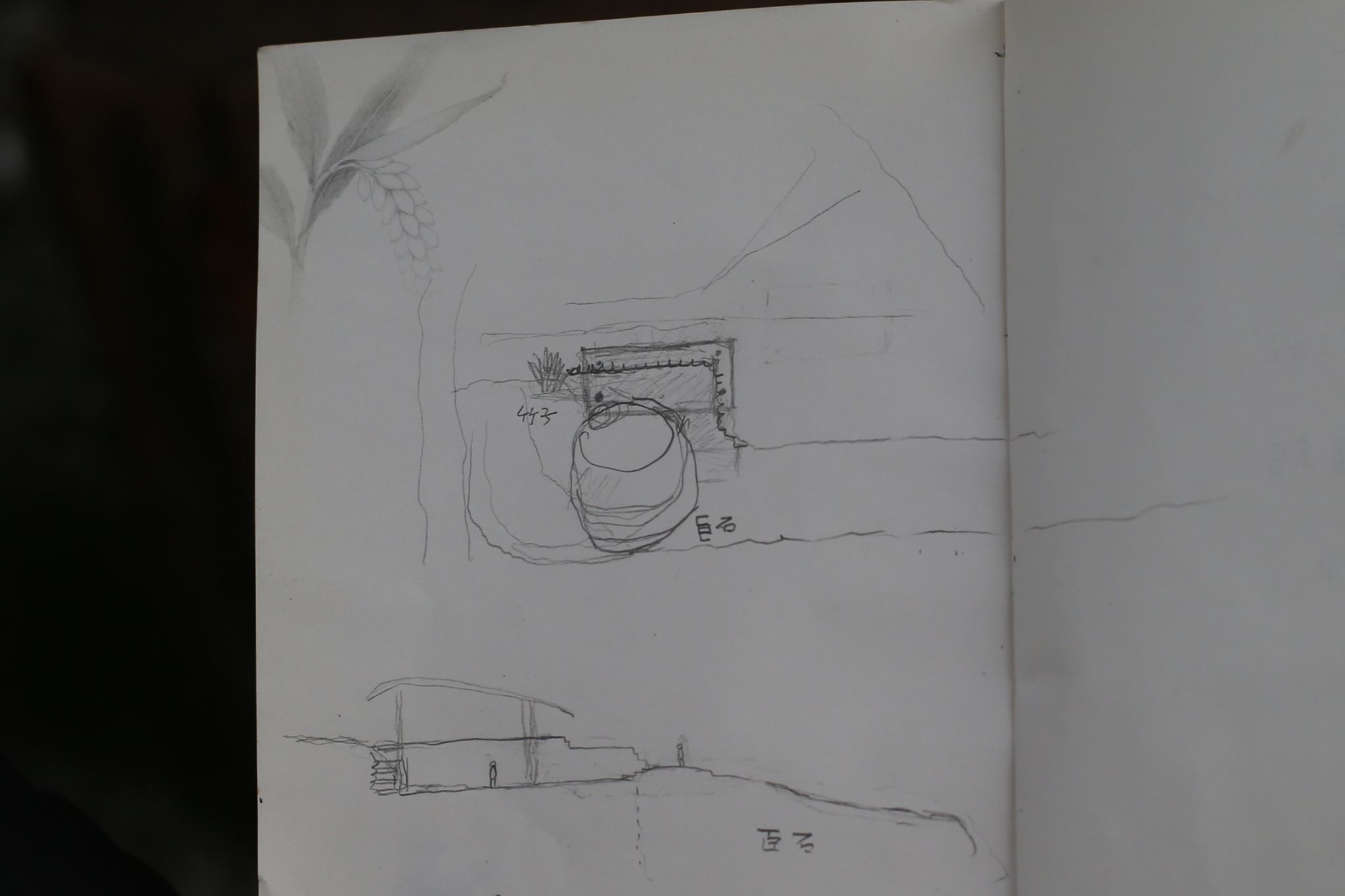

迎接我們到訪的前一夜,撒古流喝了一些酒,那是習慣也是放鬆,是一日工作後的休止符,是讓感性、野性的撒古流出來放放風的必須。提筆,他喜歡,也習慣,感覺一湧上,就得揮畫個幾筆,或是寫下幾行字。於是,手邊、包裡,有無數本筆記本。他翻出前夜在酒後寫著的那一本,他說每每清醒後,看到那麼誠實的自己所寫下的東西,總會有點害羞,經常不敢再多看一遍。

但他要我們看,看看最真實的他。

那裡頭,有他對未來山林生活的規劃、對原鄉故土的懷想,有晨露與南瓜的氣息,有對現代文明便利的恐懼…。撒古流其實一直記得自己從何而來,卻也時時刻刻害怕,是否不小心會因為習慣文明與便利,遺忘了自己能憑著雙手在這片土地上活著的模樣。

「你們來,不是來工作的,是來分享我生活的。」撒古流一邊吆喝著我們烤火,一邊這麽說著,在冬末初春的清冷三地門半山,身體暖了,心也坦然了,而那一團火,是在此處伴著他每一天的必然存在。

然後他說起了火。

撒古流說火是太陽,火裡有精靈,火是一棵樹最後生命的展現,「透過燃燒,進入我們體內,他的灰燼,則再度回歸大地。」他的眼裡,搖曳著火,他的意識,隨著煙,遁空飄然了。

火在跳舞,人聲靜默,空氣中,除了一旁台24線偶爾喧囂而過的車聲,就是遠方的竹雞與五色鳥啼叫著,他們覓食、找朋友,發出聲響,陪著正對著火放空發呆的撒古流與我們。

「因為火,你看得到風,你不會無聊,不會冷也不會害怕,你看,火在跳舞。」他低低說著,像是對我們說,更像是對自己說。

面對自然山林的交響樂,我們這群都市來的山林俗一臉欣羨,撒古流笑得曖昧,他起身,指著遠方,那是山腳下河谷的另一面。他說,在這裡其實聽得見遠方國小的廣播,還有對岸原住民園區的表演音樂,以及夜晚的卡拉OK聲。

正說著,園區的音樂傳了開來。「不搭」,他說。

轉身,撒古流打開隱身樹林裡的貨櫃鐵門,拎出了一台音響,拍了拍上頭的塵土,在滿桌散亂的工具裡,找出了手機,啟動手機…,每一個動作都緩慢著。甚至,他要手機連上音響藍牙的步驟,更是慢得出奇。一旁的我們只不斷的聽見嗡嗡雜訊。

但是慢一點又如何,搞不定現代科技的藍牙連線又如何?來自都市的我們,趕忙著接手,瞬間就搞定連線,但那又如何?在撒古流的生活中,就算手機藍芽連不上音響也不是什麼大不了的事,自然的聲響早交織成篇篇樂章。

不過他說,還是會習慣有點音樂,就像還是會想著:雖然住在山裡,但住著的地方不要離小七太遠更好。關於聽的音樂,每個時段都不同,自有規律,像是晨昏的變幻,像是日昇月落,「早上習慣聽點吉他,中午可能是笛子,下午累了,就聽高亢一點的原住民歌聲,晚上,剛天黑的時刻,地中海風情的很適合,深夜的話,就是冥想一類的。」

撒古流突然像是想起了什麼,拿出工具,烤軟了陶土,拼捏起他最新的作品;風又吹起動起火帶起煙,貓咪閒散走過他堆在一旁的碎木料。突然他又起身走下樓梯,跟工作室下方的餐廳要了咖啡,他說,「我一天兩杯,上午一杯,下午一杯。陪我喝吧。」

歲月靜好,在這個連接國道進入都市心臟不到一小時車程的撒古流的工作室,人,意外平靜了。

見所有人真融入了閒散發呆的氛圍,盯著火堆半晌沒人說話,撒古流半是認真半是玩笑地問:你們不問我問題嗎?

他說,很多人都喜歡問他:最喜歡哪件作品?其實根本沒有答案,他通常不置可否。停了好幾秒,他想了一下,可能更近乎一種猶豫或害羞,他才緩緩地說,「我的作品,已經被打散在我的生活裡。」

他緩緩說起自己的巴瓦瓦隆家族,在排灣部落裡的分工是「Malang」,那意思不是藝術家不是創作者,是「美的釋放」。在傳統部落裡,從建屋的木頭、樑的選擇與建造工法,乃至服飾的圖騰設計與編織,都是「Malang」該擔當的工作。

撒古流至今的生命裡,體內奔騰的「Malang」血液不曾停歇,從年輕時的水電技工公職,到後來製陶、重建排灣族古陶壺技法,乃至木雕、陶藝、素描,搭建石板屋,甚至紀錄部落圖騰、口傳歷史與族人的姓名故事。他就像是一株樹,向天空延伸枝幹,對著土地展延根基,然後他開花、結果,隨著生長季節的循環歷程,就是屬於他的「美的釋放」。

他突然有一點擔心,會不會因為國藝獎被太多媒體採訪,那麼他閒散緩慢的生活,可能會更被「關心」。

他不說得獎,反倒說起榮耀。他說,當年考上公務員,其實就成了很多族人心裡的「榮耀」,那是穩定收入、報效國家、服務鄉里的最好表徵。

但「Malang」在血液裡的奔騰劇烈,只是修個路燈、架個溝管,無法滿足,於是他選擇放下榮耀,遵循心底的渴望,因此有了後來眾人所見得的撒古流:或許是陶藝家或雕刻家,也或許是畫家、作家。

撒古流說,榮耀與責任是劃上等號的,「你們說的拿獎,唯一好處大概是有更好的機會去說好很多事,但那更是責任的開始。」

目送我們下山離去前,老鷹低低在天空飛著。撒古流又提問了:「到底,什麼是國藝獎?」經過我們努力拼湊,試圖以最直白的詞語解釋過後,他恍然大悟,「喔,那樣好像可以驕傲了。可是,當初如果不是先放下了公務員的榮耀,也不會有後來的我喔。」

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章