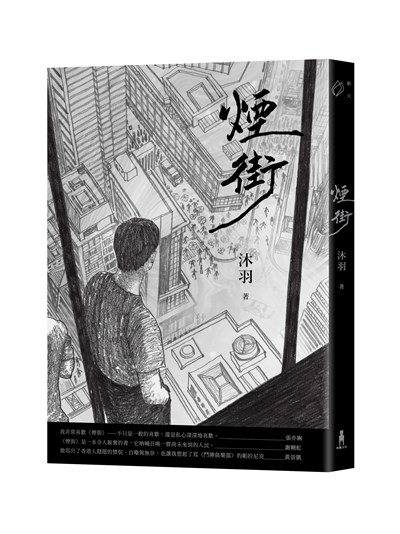

2022 Openbook好書獎-年度中文創作

評審推薦語/廖偉棠(決選評審,詩人、作家)

面對「2019後」的香港,單單一句「我要記住」是不夠的。文學要演示的,是面對荒蕪和缺失時的自由,以堅韌得近乎扯皮的語言,呈現隱忍得近乎冷笑的悲傷,這樣的劫後文學,必然迥異於「傷痕文學」。

就像同樣一枚波赫士丟失在海底的硬幣,在中國作家陳春成那裡變成黃色潛水艇,在沐羽這裡卻變成一縷尋找水底棄屍的斷髮(〈永恆與一天〉)。這就是香港青年作家的宿命,無疑後者更為淒婉,也更勇敢。

沒有人會把在文明淤積的世界裡窮經皓首的波赫士跟浸淫又乖離於港台現實中的沐羽拉上關係,但我們會在〈亂流〉那裡再次遇見波赫士的《環形廢墟》,這是一個努力做夢的人的絕望,寫作者花樣百出地親近這種絕望,則是不甘,而不是犬儒。

〈十九根〉更寫出了被記憶挾持的人對記憶本身的反抗。重塑記憶,是小說家的特權,好話說盡,只為了世界依然保有再次燃燒的可能,他把故事送回原點,讓讀者可以「由頭嚟過」。

煙街不是菸街,《志明與春嬌》那個香港本來就是虛無飄渺的意淫,現在更回不去了。我們只能在沐羽這一代香港青年小說家的文字中學會辛辣的現實,在煙霧彌漫混合淚水汗水中辨認漂過我們身邊的殘軀。而在《煙街》,這具文學的殘軀更飄零再現於台灣,浮沉於福馬林液中,卻呼叫著:「來咬我一口,我有煙燻的滋味」。

內容節錄

《煙街》

推薦序〈我們臉孔的巨大素描〉/張亦絢

我非常喜歡《煙街》——不只是一般的喜歡,還是私心深深地喜歡。

在進入正題之前,讓我先說幾句不那麼重要的閒話。沐羽的這本小說裡只要提到「昆德拉」,都寫「法國的昆德拉」——我反射性地「咦?」了一下。回過神來才想起,昆德拉的《緩慢》我根本是看他寫的法文版,他用法文寫小說是老早的事了。只是不知怎地,將他等於布拉格的記憶還是過於頑強。昆德拉本人確實很長時間,都希望被當成法國作家。如果我的推測沒錯,某些台灣讀者,應該多少還是會保留著「昆德拉等於捷克」的最初印象。

跨語跨境與痞起來的頑強生活者

作家的跨語與跨境是專門的研究領域,著名例子如納博可夫或小泉八雲、晚近有李琴峰。在台灣,雙鄉經驗,大概以來自馬來西亞的作者的可見性較高。「也是香港也是台」的小說家,在近幾年來,有異軍突起之勢。其中作者有才氣極高的,也有悲憤能撼人的。《煙街》不止於此。

誠然,在某些沐羽的句子裡,我們感覺他與歷史短兵相接的扭打力,幾乎不輸寫出《少年來了》的韓江了。但他痞起來的那種低迴,我還真說不上來像誰——也許跟黃崇凱與陳栢青有得比。沉穩細膩的面向,又會讓我想到連明偉與賀淑芳。他也是在結構與節奏上,準度非常好的作者——而我覺得,不會被概念架空,絕對不完全丟下生活——無論那生活變得多麼黯淡悲涼,這類誠意,倒是更像鄭清文——儘管時代與文風是不一樣了。

〈你可以抬起頭來了〉是其中比較小品的:男記者柯梓無意發現自己所寫文章面世所賴的是廣告費,而非文章本身的價值。頹喪中,更加用「掌握女人胸部」一事作為慰藉。洗頭時,即使沒戴眼鏡、臉蒙白紙,還拼命想像美髮師的胸部。一旦絕望到底,柯梓就會開口想約女人。柯梓像「自動鋼琴」一樣「好逑」,但透過女體忘憂的電路,如今已時常短路——作者如何從一個古老的「乳房可救贖」神話中,切分出毫不容情的新寓言,這裡面頗有「反向王定國」的意味可觀——兩者都瞄準資本主義下,真實關係與價值的喪失,但沐羽顯然不認為有王定國式的「女神菩薩」存在。「搞性如搞笑」的場景,筆法可說相當老成,也使小說的眉目「猙獰卻可信」。

兩個人的危險小天地與旅行瘋狂

許多篇小說都是以最簡單的戀人或夫妻關係為基本組成。阿嵐與薇希在〈為什麼靠那麼近〉中,阿嵐才要確定定居台灣。〈製圖〉裡,阿嵐已經成為「來台港人小前輩」。〈為什麼靠那麼近〉是以薇希的視角看阿嵐——不太美化關係。薇希用機車載阿嵐時,「不只一次想把他從後座甩下去」,在台灣女友眼中,阿嵐嗜睡、不夠真誠,問他一個字的廣東話怎麼說,他雖然有時會說,但更想「逃開」,有時甚至沉默。在這樣的戀人關係中,阿嵐的「半夢半醒」,是很典型「移入者」的「適應前期」。決定結婚前後,圍繞「六百萬」如何牽動伴侶關係的描述,寫得清淡,但已足以揪心。

維繫〈在裡面〉一對香港年輕夫妻的,主要是「去日本」。「我半年去一次日本」——是阿傑對「你最近好嗎?」的答案。日本等於快樂,而香港整個不快樂。到了〈亂流〉中,沐羽給了香港人變本加厲的旅行上癮,另一個名稱:「壓力性旅行上癮」,代表者是弟弟失蹤後的廷璋。「壓力性旅行上癮」聽起來平和,說得直接點,應該是「瘋狂」。

恐怖得像許多笑話

〈亂流〉與〈製圖〉都偽稱觸碰「香港作家」的命題。〈亂流〉共有12節,運用了笑話、AV男優軼事、綜藝跟拍節目、引言、格言體、祭弟文——種種想像不到可以相遇混合的素材,本質是詩的——在重複與變調中,層層逼出香港式恐怖。

什麼是香港式恐怖?就是它的恐怖還未具有足夠的歷史形構,即使意識上知道存在,但意識上無法看見——因此只能透過觀看過往的災難與屠殺遺跡,替代性或如通過儀式般地接近。這裡面可以與台灣白色恐怖文學對照的研究,應該不少。如果〈在裡面〉中的旅行,是確保可以置香港在身後地自由與快樂產生聯結,〈亂流〉中的旅行,香港已經是「身後」了,是某種持續性的死亡——如同小說裡寫的「一切快樂的事通通都過去了」。

儘管如此,〈亂流〉仍未墮入絕望,而是強悍且嬉笑怒罵地,不對死亡別過頭去。〈製圖〉由兩條線構成,第二條線的「抵達的目標」,要一直到最後幾頁才浮出。與〈亂流〉中的「香港的世界化」有所呼應——有趣的是,阿嵐作為始作俑者,已在表面與它失去聯繫。而「用劃線紀錄人物筆記本狂熱」看似「無聊的遊戲」,將因為巧合而在另一處從新開始,到最後使觀者「全都看見自己臉孔的巨大素描」。這裡呈現作者、作品與讀者之間「生產線斷裂」,不需一以貫之,有許多值得討論之處——不過,除了震撼,它畢竟是比較明晰的。所以,我想多談一點〈製圖〉裡的第一條線。

手足不是condom : 倖存者的真實與自由

前面幾篇中出現過,傷痕累累的香港人,有幾個還是來到了台灣。馬哥介紹子朗給阿嵐,說「是手足」。但說到子朗當夜是否可以借宿馬哥家時,因馬哥有約會在先,立刻直言:「不行,手足不是condom。」後來子朗住阿嵐家時問阿嵐,最想念香港的什麼食物。阿嵐想了很久,答案卻是「都是些藍店。」

這兩個莫大反差,寫得非常之好。手足聽來多麼神聖,但仍要「嚴正地」拒絕——這是肯認倖存香港人的生活意願與利比多。「藍店」作為答案,初始令人大吃一驚。小說沒有多做說明,阿嵐不能很快接話,回答時說到的也非食物或店名,只概括為「藍店」——但在他記憶中,那些食物與店名,想必存在。從這裡也可以看出,沐羽在處理香港人記憶一事上,絕不流俗廉價的一面。在政治現實層面,藍黃的敵對一定存在。但在記憶上,有不堪有羞恥有矛盾衝突與不能一致,才是完整的真實。阿嵐「不以自我檢禁」的回答,既是深層自由的徵象,也進一步暴露了「香港記憶」情感面的艱難與複雜。

青春來告白:跳脫紀實綑綁的暗戀這些年

〈永遠與一天〉在這集子裡,也有特殊重要性。如果〈亂流〉針對的是香港整體情勢,〈永遠與一天〉則聚焦於黑警暴力對青少年濫權的主題上。在香港一連串抗爭中,有如此多年紀尚輕的男女採取行動而傷亡,這是非常罕有的現象。小說並不自我窄化為控訴的工具,無論少年暗戀或與情敵化為革命情感的故事,或是青春熱情與煩惱的中心——告白,沐羽寫來,都既能力透紙背,又有最好的戲劇所具備的客觀距離。不得不又提起大江健三郎的〈十七歲〉,儘管兩者取樣對象與抒發主題,差別甚大,但令人同樣激賞的,是在掌握主角性格動線之時,都能得其神髓。在這篇跳脫紀實綑綁的小說中,作者有如取得諸多事件的魂魄,令三魂六魄都再度激盪出巡。

這是關於香港的小說,無庸置疑——然而,讓我借用與改寫〈製圖〉裡的那句話,小說《煙街》更是——「我們臉孔的巨大素描」。