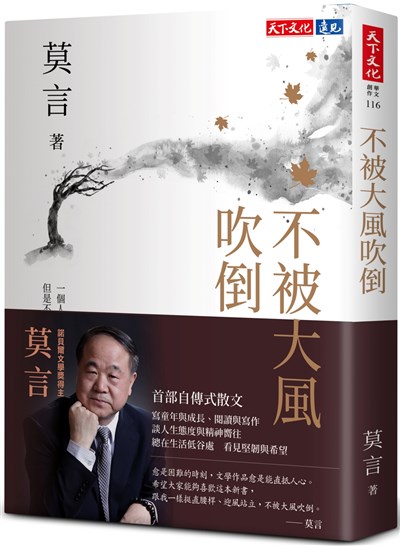

《不被大風吹倒》是諾貝爾文學獎作家莫言的最新散文集。本書為他首部自傳式散文,涵蓋了家人、童年、讀書、寫作等多個主題,展現了莫言的人生態度和對人生艱難時刻的感悟。

書中,莫言以樸實的筆觸,回憶了與家人相處的溫馨時光,分享了童年生活的趣事和感悟,以及對讀書和寫作的獨特見解。其中,《不被大風吹倒》是莫言在五四青年節時對年輕人的寄語,講述了自己小時候和爺爺在大壩上遇到大風,爺爺抵抗大風的故事,鼓勵年輕人遇到人生困境時不要放棄。

《不被大風吹倒》不僅是一部充滿溫情和智慧的散文集,更是一部能給予人力量和啟迪的作品。莫言用他獨特的視角和筆觸,描繪出了一幅幅生動的人生畫卷,引發讀者對人生、對自我的深刻思考。

內容節錄

《不被大風吹倒》

第二章 人世也好,六道也好,忙忙碌碌,辛辛苦苦,恩恩怨怨。

人活著,就是要在虛無之中找出意義

我們為什麼活著?人生的意義是什麼?

這兩個問題太大了,我就試著用自己的方式來回答一下吧。歷朝歷代無數人都在探索和試圖回答這兩個問題,但我覺得沒有確切的答案。我認為,構成我們身體的各種物質元素,竟然能以如此奇妙、絕對複雜、非常完美的方式,組成我們這樣一個個有情感、有理想、有追求的鮮活的個體、鮮活的人。這就是極大的意義,這就是宇宙的意義,不僅僅是地球的意義。我們活著的終極意義,我覺得就是要探究宇宙和我們自身的奧祕。

我們為什麼而活著?為了探究和解決為什麼活著的問題而活著。

那活著太累、太痛苦怎麼辦?我的小說《生死疲勞》或許可以回答這個問題,書里引用了佛教《八大人覺經》里的幾句話:「生死疲勞,從貪慾起,少欲無為,身心自在。」

「生死疲勞,從貪慾起」,慾望越多,苦難越重,失望越大。這也是佛教的一個基本觀點。佛教要滅掉一切人的慾望,空即是色,色即是空,什麼都是空的,六道輪迴也是在一個很低階的階段的輪迴。六道之上的天道也還沒到佛的境界,到了佛的至高無上的境界,一切都是空的。按照佛教的解釋,即便是玉皇大帝,他這個天人的境界也還不是一個至高的境界。當然我們已經把它當作一種理論了,跟現實是不產生關係的。但是佛教毫無疑問又為中國老百姓提供了一種思想方法,看問題的方法,解脫自己的方法。

當你感覺到痛苦不可排解的時候,想想六道都是虛空,那也許痛苦的程度就會減輕一些。其實,從某些角度看,佛教也跟科學(天文學)高度融合。想想宇宙,我們的地球無非是宇宙當中的一粒微塵,在這粒微塵上的一切,功名利祿、是是非非又有什麼價值?所以你想到在浩渺無邊的宇宙里,能成為一個人就是巨大的幸運,即便是痛苦,也是我們作為一個人的體驗。

很多偉大的科學家,到了晚年,都會相信一個類似上帝的存在。我看網路上流傳著楊振寧先生對於上帝的解釋,他說作為一個人形的上帝當然是不存在的,但是應該存在一種絕對的、至高無上的力量。因為他(楊振寧)研究得越精深,越感覺到奇妙——這是怎麼設計的?必定有一個至高無上的設計者。我們現在發現的一切科學規律、數學定理,不是我們創造的,是它本身就存在的。很多物理學的原理,它本來就存在,無非是被發現了而已。這又跟佛教講的東西融合到一塊兒了,所以佛教作為一種思想方法,作為一種哲學,是有意義的。

在小說前頭加上這麼一段話,我覺得就把整個人類放到了一個宏大的環境裡面,讓人產生一種居高臨下的讀書視角。如果站在這樣一個讀書的視角、一種哲學的高度,來讀《生死疲勞》,你也許就會產生一種深深的憐憫,你會感覺到無論是西門鬧也好,藍臉也好,洪泰岳也好,大家實際上都是一種悲劇的存在,大家都是值得同情、值得理解的對象。那麼這樣一種大的憐憫就會產生一種大的寬容,大的寬容就是對所有人的理解和同情,包括對自己的敵人的理解和同情。最終就會產生一種大愛,一種深切的對人的命運的關懷,一種真正的終極的關懷。

寫之前,書名(《生死疲勞》)就定下了。大家都很辛苦,都很疲勞。當然,這個疲勞不是說那種體力勞動的疲勞,是精神的疲勞,也是存在的疲勞。出版社當時確實提出過一個建議,希望把題目改成《高密西門》。我還是堅持要用《生死疲勞》,我覺得這個題目比《高密西門》要大,這就是站在生命之上的一個總結了。

人世也好,六道也好,忙忙碌碌,辛辛苦苦,恩恩怨怨。那麼最後,站在佛教的角度來講,都是一場連夢幻都不是的空的、虛的東西。而人類,就是要在這虛和空里找出意義和價值。

(2021年9月27日)