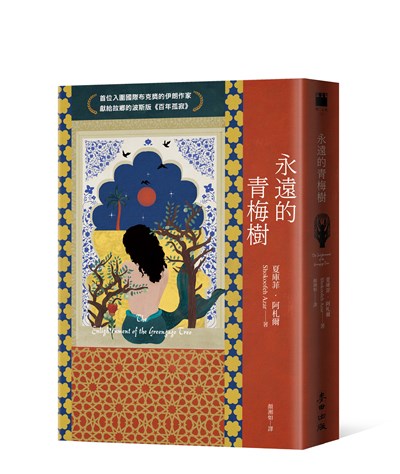

一九七九年,伊朗發生革命,帶著激進宗教色彩上台的伊斯蘭共和黨嚴厲打壓異己,並且對於文化與藝術創作實施審查。《永遠的青梅樹》由一個小女孩之眼,觀看革命後一家人在暴政之下的離奇遭遇,並呈現出在極端境況之中,以語言描述現實的困難。小說融合了作家親身走過的歷史傷痕與一則則古老瑰麗的波斯神話與傳說,以抒情魔幻寫實的風格展現出伊朗文明受到政治與宗教衝擊,在生與死、歡愉與悲傷之間不斷擺盪,字裡行間不僅顯示出阿札爾高超的故事功力,更表明了無論距離多遠,永不磨滅的、對於故鄉的深情。

本書入圍澳洲女性文學獎斯特拉獎、美國筆會翻譯文學獎等多項殊榮,更是第一部入圍國際布克獎決選的波斯語原創作品。本書也得到歐美文壇好評,《書單》雜誌讚譽:「阿札爾的敘述散發著童話般的魅力,這種魅力是由人與人之間深刻的連結所驅動,即使是死亡,也不會讓這種連結中斷。」

內容節錄

《永遠的青梅樹》

第一章

碧塔說,一九八八年八月十八日下午兩點三十五分正,媽媽在山丘樹林裡最高的一棵青梅樹上頓悟了。那座山丘腳下共有五十三間村屋,當時家家戶戶正熱鬧地刷洗鍋碗瓢盆,每天下午樹林總會被這番響動吵得睡意全消。而就在同一時刻,蒙著眼睛、雙手反綁的蘇赫拉布被吊死了。他被吊死前沒有受到審判,也不知道自己隔天一大早會和其他數百名政治犯,集體埋在德黑蘭南邊沙漠的一個長坑裡,沒有留下任何記號或標示,以免多年後有某個親戚前來,用小石頭敲著墓碑低聲誦念:「萬物非主,唯有真主。」

碧塔說媽媽從最高的青梅樹上下來,看也沒看正在用裙子裝酸青梅的她,就直接走向樹林,嘴裡說著:「這些事全都跟我想的不一樣。」碧塔要媽媽解釋,但是媽媽好像得了樹林熱症似的(我稱之為樹林憂鬱症),怔怔地踩著穩定步伐,眼神空洞地走進樹林,爬上最高的橡樹,坐在那最高枝頭上,在太陽、雨水、月光與霧中待了三天三夜,迷惑地注視著她生平第一次看到的生命。

媽媽歇棲在最高枝頭,觀看自己的人生,觀看親人(無論親疏)的複雜生活,觀看那棟位在五公頃樹林裡的五房大屋發生的事件──拉贊、德黑蘭、伊朗,然後忽然間,視角上升至地球與宇宙發生的事件。就在此時,碧塔跑進屋裡宣告說,媽媽雖然仍對螢火蟲懷抱狂熱,現在也對高度有了狂熱!起初,我們誰也沒把她新著迷的事物當一回事,但眼看午夜往復,仍不見她的蹤影,我、爸爸、碧塔便先後提著燈籠去坐在樹下。我們燃起了火,在火上放一只鋅茶壺,好讓這片侏儸紀世代(最後僅剩)的希爾卡尼亞樹林瀰漫著我們的熏茶香氣,引誘媽媽下來。北方熏茶的香氣飄進媽媽鼻孔時,她正在穿越銀河,看著星辰與星球以不可思議的秩序旋轉繞行,每運轉一周就會裂開一個空間,科學家總是徒勞地在那個空間裡尋找神的形跡。棲息於星塵之上,從高處俯望著猶如一個小點的地球,她得到的結論仍和那一天下午兩點三十五分正相同:不值得,人生和她想的不同。人生即是她與其他人毫不吝惜糟蹋的東西:當下。源自當下的內在,蘊含著過去與未來,一如手上的掌紋、樹葉的紋理,或是她丈夫胡山眼裡的血絲。

次日清晨五點左右,爸爸、碧塔和我在濃濃的晨霧中醒來,看見狐狸捕食完拉贊的母雞、公雞後正要返回巢穴,並可以感覺到戴勝鳥的翅膀就近在咫尺。媽媽在星球與城市、村落、島嶼和部落間遊歷過後,又再次回到最高枝頭,剛好聽見成千上萬的麻雀鳴啼,並看到一隻刺蝟因為爸爸移動而蜷起身體滾下樹林山坡。我們全都在同一時間各就定位:我們圍在火邊,媽媽棲在高枝,蘇赫拉布和其他數百具屍體躺在坑裡。到頭來,行刑者畢竟承受不了壓力,無法依既定時間埋葬屍體。不過先被殺的人反而幸運。接下來的幾天當中,遭處決的人數增加太多,屍體高高堆在埃文監獄後院開始發臭,而自從監獄蓋好以後就未曾飽餐過的螞蟻、蒼蠅、烏鴉和貓,無不貪婪地對屍體又舔,又吸,又啄。少年政治犯幸運地獲得伊瑪目赦罪,條件是要對罪犯開最後一槍,結束他們的痛苦。於是數百名十三四歲的少年──他們唯一犯的罪若非參與集會、閱讀被禁的小冊,就是在街頭發傳單──對著一張張面孔射出最後一槍,而其中有些面孔還用抽搐的瞳孔注視他們。

情勢一片混亂,令人作嘔的死亡惡臭充斥於牢獄中,使得行刑者不堪負荷,不時有人因此發瘋而直接送往軍方精神病院,幾個月後就無端失蹤或被殺。從一九八八年七月二十九日,開始處決第一批人民聖戰士與共產黨俘虜,直到同年九月中,在德黑蘭、卡拉吉與其他城市,有超過五千人被吊死或被槍決小隊射殺為止;期間只有三名省區部隊軍人不遵守開槍命令,而他們的身體也和其他受刑者一樣,成了三顆鉛彈的永恆寄生處。到了下一個月中旬,數十名負責將屍體運送到城外偏遠沙漠區的半掛式冷藏運輸車駕駛當中,有四人最後也進了精神病院。腐敗的屍臭味牢牢地黏在他們的鼻腔,無論走到何處,他們都覺得是自己身上發出的味道,暴露了他們的身分。他們懷疑自己的妻子也聞得到,只是出於同情或害怕而沒有顯露出來。排在長長隊伍中等著領糧食配給票、麵包或殺菌乳時,他們深怕別人投來的憂懼眼神。有一個人甚至覺得堆滿屍體的壕溝四周聚集了愈來愈多烏鴉,都是跟蹤他而來。他認為是自己身體的臭味吸引了烏鴉來毀滅他:如今鳥群就歇在屋牆上,棲在電線桿上,飛翔在城市上空。在較小的城市裡,有兩名負責在城郊沙漠處決政治犯的槍決小隊隊員,因為逃離職守而背後中槍。與此同時,有數百名行刑者與腐屍運送者由於「執行勤務表現傑出」,而升級為革命衛隊戰士、審問官、市長、處罰執行官與典獄長。