把台北工地搬到柏林 貝塔寧藝術中心展台灣當代雕塑

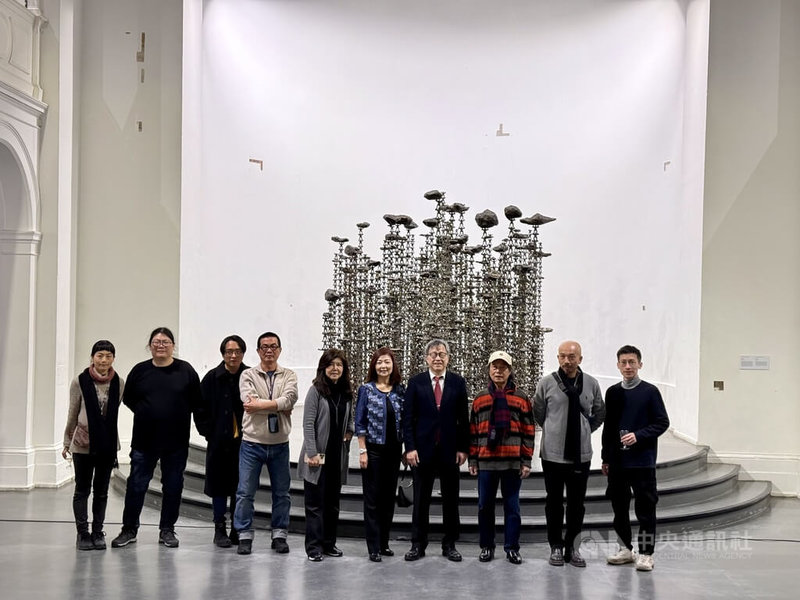

(中央社記者林尚縈柏林13日專電)柏林貝塔寧藝術中心「此地-他方:八種時空轉渡之術」展覽,把台灣建築搬到柏林,包括台北工地、農村祖厝等8位雕塑藝術家作品。策展人劉俊蘭表示,希望透過展出作品呈現台灣歷史及社會變遷,藉藝術深化台德兩地交流與對話。

貝塔寧(Künstlerhaus Bethanien)為柏林重要當代藝術機構,古色古香的展館過去是醫院,1970年結束醫療用途後,在當地社區與公民團體推動下,逐步轉型為國際藝術創作與交流中心。

台灣與德國的歷史背景雖然不同,但同樣面臨全球化、科技及文化記憶變遷。策展人、台藝大美術學院院長劉俊蘭於8日展覽開幕式表示,希望透過雕塑作品,呈現台灣歷史、文化及社會變遷,讓作品跨越時間與物理距離,開啟台德兩地間的對話。

來自苗栗的參展藝術家劉千瑋接受中央社採訪時表示,2017年老家長輩建議他申請「農村再生計畫」來維護不再被使用的祖厝,於是他開始思考台灣農村建築與文化的保存議題。

在柏林展出的作品「禁山14號 II」中,劉千瑋把廢棄祖厝部分屋瓦取下,以裝置藝術形式,將不斷消失的農村建築「文件化」,保留台灣農村的空間記憶。

藝術家林書楷的作品「陽台城市文明─積木城市語錄」則源於舊宅被拆除的經驗。他將台灣工廠中的模具拼組成一座帶有烏托邦意象的「積木城市」,讓過去的物件在新的時空中延續生命。

林書楷家族過去從事的金屬模具製造,隨時代變遷成夕陽產業,數年前因難敵更為先進的製程被迫歇業。策展人劉俊蘭表示,這件悼念家族工廠的作品,某種程度也呈現台灣現代化發展的歷史軌跡。

展場一角擺放的巨大鷹架,是藝術家林育正從台北帶來的城市工地風景。近15年間,因公共藝術工程常跑工地的林育正搜集大量隨機拾得的日常物件,下水道孔蓋、磚頭和便當盒,都被林育正透過翻模及3D列印複製。

赴柏林參展的林育正觀察到,柏林和台北在城市發展的背景雖有不同,卻都面臨新舊交替矛盾。他說:「柏林是一座正處於尋找新舊平衡的老城市,那些被保留下來的塗鴉與舊建築,就是這座城市在發展過程中新舊拉扯的痕跡。」

他也向中央社分享創作過程中的小故事,「我常把佈展時吃剩的泡麵碗、被觀眾丟棄的雨傘放進作品裡,但最後總是被清潔人員丟掉。」這樣的趣事,也反映都市化與城市變遷過程中「什麼值得被保留、什麼應該被捨棄」這個永恆的命題。

劉俊蘭指出,此次展覽不僅展示雕塑作品,更希望讓觀眾思考,「我們如何定義過去與未來?當物件、建築或記憶被置於不同環境,它們是否能夠產生新的意義」。

劉俊蘭邀請觀眾,在2月8日至3月2日展覽期間,到柏林貝塔寧藝術中心,在「此地」與「他方」中穿梭,感受台德兩地間的時空轉渡。(編輯:張芷瑄)1140213

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。