「有些故事只有我能寫」 邱常婷獸靈之詩奇幻冒險【專訪】

文:黃淑芳

書市寂寥的年頭,出版一部長達77萬字的小說,需要幾分憨膽。在地緣政治成為顯學,台灣不斷被點名關注之際,把小說場景設定在台灣,讓雲豹、女巫、山林、洞穴吟唱映照國際現勢的長篇奇幻,是小說家的雄心,也是表態。

常被稱讚「很會說故事」的新銳小說家邱常婷,以77萬字的《獸靈之詩》逼出自己所有氣力,她說這是「一生只能寫出一次的作品」。去年暫別台灣赴英國為新書取材時,一度被強烈恐懼感包圍,擔心「萬一台灣發生什麼事我回不來怎麼辦」;今年10月她回到家鄉,剪去一頭長髮,也放下了很多憂慮,笑著跑書店、見讀者。

《獸》是她寫過字數最多、人物最龐雜、結構最繁複的故事。「之所以覺得它是一生只能寫出一次的作品,是因為我就只能年輕一次,只有年輕的時候才有體力、腦力或勇氣做這樣的事。」她接受中央社專訪時這麼解釋,「而且好像有一些讀者覺得我很輕鬆就能寫出這個故事,我總覺得他們是不是對我有所誤解。」這個補充理由,展現年輕作家的真性情。

邱常婷過去的作品以短篇、中篇居多,雖然一直有寫長篇的念頭,心裡抓的不過是20萬字規模。《獸》不管是字數、創作時間、投入程度、修稿次數、動用的寫作技巧、劇情連接與視角轉換之複雜,「確確實實是我現在的極限,甚至已經超出極限了,要不是有編輯一起投入,我一個人絕對沒有辦法處理。」

從前寫短篇、中篇,她心裡有很多不滿足。「寫完了,讀者反應也還可以,但是我覺得還沒有盡我的全力⋯⋯我很想知道我的全力到底是怎麼樣。」邱常婷回想東華華文系教授許又方描述從前的作家如何花很多年專心寫一本書,「他講得好像那是一個已經回不去的美好年代,我想試試如果我花幾年時間全心全意投入一個故事,到底會發生什麼事。」

《獸》就是她耗時3年,拚盡全力的結果。完成之後,她發現那條原本以為是極限的線向後退了一點。「我覺得是極限,是因為我看到那一條線,現在我知道那個地方在哪裡,就有可能把那條線給突破了。」

核心關鍵字:愛

《獸》描述保留地部落的泰邦與璐安兄弟,與族人生活在傳說中的五大家族與神祕軍隊控制之下,物資不足時,只能仰賴不定時由鐵鳥投擲的包裹。突如其來的瘋病、大批失蹤的族人、不斷出現在哥哥夢中的野獸,讓兄弟兩人面臨生死交關的挑戰。

出現在泰邦夢中的野獸,是傳說中與命定之人結合後能帶來異能、長壽的獸靈。當權者讓保留地以原始樣貌存在,就是為了「催生」獸靈。就在獸靈現蹤之時,保留地發起反抗之戰,五大家族決心殲滅反叛勢力,抓住獸靈。

閱讀《獸》的過程像是坐在傳說中的北冥鯤鵬背上,起初你跟泰邦璐安一起在林間穿梭,偶爾飛到幾層樓高看一看其他部落的秘密。突然間大鵬飛升,你被拔高到幾千公尺空中,再穿出大氣層,視野一層一層地打開,眼光從螻蟻的世界看向人類的世界、外星人的宇宙。泰邦璐安承受的苦難原來不是偶然,他們的世界竟只是模仿原初世界的「影子世界」,施展魔法的模仿師在背後冷眼旁觀,而模仿師的背後還有「藏鏡人」。

出版社為《獸》選定的宣傳主軸是「愛」:為了心愛的人,你願意付出什麼、捨棄什麼。作者又如何界定這個故事?倘若只用一個字描述,邱常婷點點頭同意這個故事的起源和核心確實是「愛」,璐安對哥哥強烈的愛。

「哈利波特最初誕生,是J.K. 羅琳(Rowling)腦中浮現了一個小男孩住在樓梯下方碗櫥裡的畫面。對我來說,獸靈之詩最初的意象、最早浮現的角色就是璐安,和他對哥哥的愛。我心裡甚至可以感覺到那股很強烈、有點偏執、很有破壞性的情感,一方面覺得有點恐怖,一方面也覺得感傷,這份愛裡面有很強烈的悲傷。」

如果用3個關鍵字來描述,她認為是:圖騰、野獸、模仿。

野獸與圖騰是故事重要元素,邱常婷受佛洛依德《圖騰與禁忌》啟發,把圖騰對原住民族的限制、禁忌放進來;「模仿」則是大部分情節所在的影子世界與真實世界的關鍵連結。

《獸》上冊出版前,邱常婷忐忑不安,擔心它到底能不能被接受、會不會讓出版社賠錢,心情就像帶著20萬字畢業創作來台北等待碩士班口試那一夜,她住在旅館裡,整個晚上一直在偷哭。「那時候我很擔心,心想明天就是見真章的時候了,口試老師的評語會告訴我,我到底能不能成為作家、這個作品到底是成功還是失敗。獸靈出版前我一直回想起那個晚上,心情很像那個時候,擔心到底能不能獲得讀者的喜愛。」

上冊出版半年,銷售成績還不錯,她收到很多讀者的回應,慢慢放下憂慮。「其實畢業口試時,老師給我的評語也讓我覺得自己是失敗的,可是我後來還是繼續寫作,還是當了作家。我覺得走到現在已經沒有所謂失不失敗的問題了,就只是我要不要繼續寫下去而已。」她邊講邊整理心情;「失敗的」畢業創作後來修改出版,就是頗受好評的《怪物之鄉》。

另一重憂慮倒是始終沒有解除。邱常婷擔心書中關於原住民神話、語言的部分會不會冒犯原住民、有沒有誤用不當或敏感字詞,雖然目前沒有收到任何指正,「這種憂慮有必要一直存在,它會提醒我要多想一點,不要使用可能傷害到他們的語彙。」對原住民文化的情感,讓她提醒自己時時保持警戒。

不會錯認的台灣、中國與日本

「名字」在《獸》有重要的意義。書中寫到:

「名字是一種對真物的模仿。每個人的名字,都是對那個人的模仿。」

「如果有一天變成無名者,沒有人喊你名字了,你也要在心裡偷偷呼喊自己。」

泰邦與璐安生長的地方名叫灣島、伊哈灣,五大家族效忠的是西邊的大國密冬。另一個大國奧馬立克自由邦曾試圖藉由鄰近灣島的朝日國來對抗密冬勢力,但失敗了,朝日也成為密冬的藩屬國。

伊哈灣,就是福爾摩沙(Ilha de Formosa)台灣;奧馬立克自由邦是America,朝日國是日本,密冬是中國,取自中土Middle的諧音。《獸》用非常直白的命名,加上灣島的山椒魚、密冬的藏羚羊,對應的國家明確到不會錯認。為什麼需要寫得這麼直白?

「我把真實的部分附託在這個名字上面,」邱常婷說,她想留下明顯的線索、現實的痕跡,讓大家知道她到底在講什麼。如果用太深奧、難以連結的名字,她怕讀者無法聯想到現實的國際社會。

用小說裡的邏輯來說,這是作者對於現實的模仿。套上這些對映現實的國名,台灣讀者很容易把國際關係、兩岸關係帶進閱讀的體驗,這是她想要的嗎?

「我想要!但我希望會是一個漸進的過程。我希望讀者一開始讀的時候,以為這是一個完全架空的世界,讀一讀覺得好像有點熟悉,這個密冬跟灣島是不是什麼。我希望讀者慢慢發現這件事,產生閱讀上的刺激、發現真相的快樂。」邱常婷說,雖然好像已經寫得很明確,但還是有讀者對應到與她設定不同的國家,那也很有趣。

體感寫作法

保留地戰爭寫到部落人對於戰爭與和平的不同立場,有人認為維持和平最重要,過苦日子、沒有尊嚴不要緊;有人認為犧牲掉一整個部族也沒關係,只要不是我家受害就好。台灣人對這些討論並不陌生,寫下這些爭論,背後可有作者的憤怒?

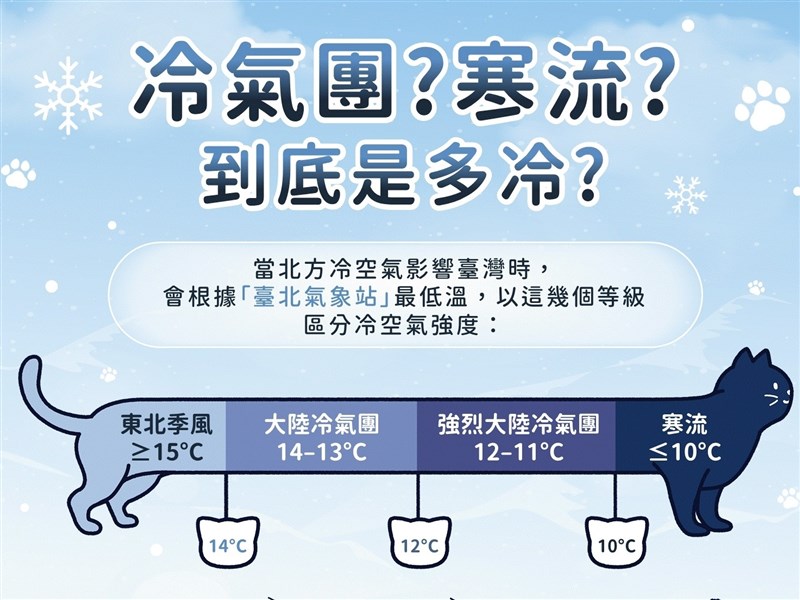

邱常婷說,與其說是憤怒,不是說是恐懼,「那好像就是我們的日常,也是我的恐懼。我想像可能會發生的未來,藉由小說來表現。」去年初她離開台灣去蘇格蘭時有一股很強烈的恐懼,「我很害怕回不來,很怕萬一台灣發生什麼事,我會被迫滯留在異國。我在寫的時候可能有呈現出那樣的恐懼吧。」

到蘇格蘭主要是為觸及移民、跨文化議題的新作《卑賤回憶錄》取材,雖然不去現場也可以寫,但她需要走這一趟,實際感受移民的生活、空氣的味道、整體氛圍,才能掌握豐富的細節。

寫《怪物之鄉》時,她跟著獵人上山獵山豬,看到獵人把長矛刺入山豬腋下,傷口因為空氣進入產生氣泡,邱常婷把它轉化為魔幻筆法,描述「山豬偷偷在用傷口呼吸」。如果不是近身觀察,就不會發現這樣的細節。

受故事召喚 有些故事只有我才能寫

邱常婷從小就對故事很感興趣,會纏著媽媽講睡前故事,也會畫繪本送給弟弟。10歲左右在媽媽鼓勵下,她用寫日記來抒發跟表妹吵架的不快,寫完覺得心情好一點,慢慢就寫上癮了。她至今還保留著那本日記,那是她寫作的起點。

中學時期她一度想成為漫畫家,「我高中念美工科,發現班上很多人比我更會畫漫畫,就放棄了那個夢想。」同一時間,她不停地寫同人小說,即使同學看完覺得不怎麼樣,她也沒放棄。「我也不知道為什麼要一直寫,就是腦袋裡面一直有故事跑出來,有些故事我甚至覺得很糟糕,但它就是會在我的腦海裡,藉由寫作才能把它趕走。」

泰邦受到獸靈召喚,邱常婷受故事召喚,但她對小說家的職涯感到悲觀。

「我常覺得我可能是最後一批出身文學獎,走寫作、出書這種模式的傳統小說家之一,未來的作家可能是用影片等其他媒體來創作。」她皺起眉頭說:「我很清楚我沒有辦法成為一個職業小說家,為了生計,我會在學校兼課,但是我會一直寫下去。我寫的東西到底能不能夠獲得很多的讀者,我沒有把握,我只知道一件事——有些故事只有我才能寫,其他人不會用我的方法、用我的角度去看這個故事或題材。做為小說家,我就是應該要堅持寫下去。但我對整個書業環境的前景不樂觀,不知道就算我很堅定想一直寫下去,又能不能做到。」

獸靈之後

這個一生一次的創作,對邱常婷來說也是個分水嶺。為這本書氣力放盡之後,她學到重要一課。

「這次經驗告訴我應該要放鬆一點,不要再把自己逼成這樣,好像太想證明什麼、擔心無法超越自己。老練的寫作者不該把所有的情感、力氣都投入在一個故事裡,那不僅太消耗自己,也可能會過於執著。我有時會懷疑這樣拚盡全力、用很多技巧去寫,到底是滿足讀者,還是只是在自我滿足?」

不停地寫,不停地反思,調整步伐,是年輕小說家必經之路。《獸》是適合有很多番外的故事,讀者追著許多角色、自組CP,邱常婷也接受讀者、編輯許願,規劃好4、5篇番外,包括黑羊與莉莉邊做飯邊研究模仿、結尾某主角進入真實世界以後的發展,「所以我又開始被稿債追著跑,我還沒想好怎麼發表,但我『坑品』很好,一定會寫出來。」(編輯:邵曉潔)1121111

- 2025/08/27 15:06

- 2023/12/31 11:00

- 2023/12/21 13:24

- 「有些故事只有我能寫」 邱常婷獸靈之詩奇幻冒險【專訪】2023/11/11 14:30

- 2023/09/19 17:12

- 2023/09/17 09:00

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。