以We TAIWAN之名 從日本回望不一樣的台灣

「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」準備在大阪世博演出之際,一場台灣文化盛會剛剛落幕,為期19天活動,催出20萬人次共襄盛舉,他們以We TAIWAN之名,徹底引燃日本大阪「台流」風潮。

有人看完台灣電影後說:「我衷心希望,台灣明亮、溫暖、善良的文化,以及人們平和而努力的生活能夠永續下去。」

有人一口氣看了4部來自台灣的VR作品,告訴策畫團隊:「謝謝你規劃那麼多展演,讓我真的感受到不一樣的台灣。」

有人為了一睹台灣布袋戲演出,特別從北海道跑到大阪,從演出前便默默守候在台前,1小時表演,他們看到流淚。

隻字片語、掌聲或是眼淚,成為這場盛會最為深刻的註腳,不過這並非華美煙火散去的結局,而是準備綿延至新未來的起點。

小a-We立大功 招牌IP圈粉

全名為「We TAIWAN台灣文化in大阪.關西世博」的活動,據文化部統計,8月2日至8月20日舉辦期間,集結38組藝文團隊,橫跨戲劇、電影、文學、展覽等多元領域,帶來129場次活動,線上遊戲a-We TO GO也累積近7萬玩家人次。

早在活動正式登場前,便有吉祥物a-We打頭陣,5月起率先在社群媒體亮相,這也促使一些日本民眾成為a-We粉,身體力行來到實體活動搶周邊、與大型裝置打卡合照,像是在TAIWAN PLUS市集中,就有日本粉絲說,自己是先從X社群平台上看到a-We後感到特別喜歡,才前來排隊,等候近2小時候成功購得商品。

a-We的誕生故事,其實就如同台灣島嶼一般,是在板塊擠壓下誕生的小小生物,看似弱小,但外型卻沒有限制,能夠自由自在適應所有變化,設計師方序中曾比喻,如同台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島,a-We始終以開放姿態面對世界。

「有故事」的a-We吸粉無數,不只受共同通信社、朝日新聞、日本經濟新聞等日本媒體關注報導,還一度成為X社群的熱門搜尋詞。周邊商品更反映其人氣,We TAIWAN活動登日前,便已售出近5千組a-We娃娃、徽章、襪子等商品,活動開幕當天,販售a-We周邊商品的實體場館則湧進上百人,10分鐘內就售出破百顆a-We玻璃扭蛋,顯現角色IP帶來的驚人效益。

台灣故事怎麼說 布袋戲藝師齊上陣

或許有不少人還記得去年巴黎文化奧運盛況,We TAIWAN的誕生,同樣是因應世界受矚活動「大阪世博」所期待打造的文化盛會,如何透過上百場活動表現出「台灣」,傳達何謂「台灣」便是一大重點,對台灣團隊來說也是新考驗。

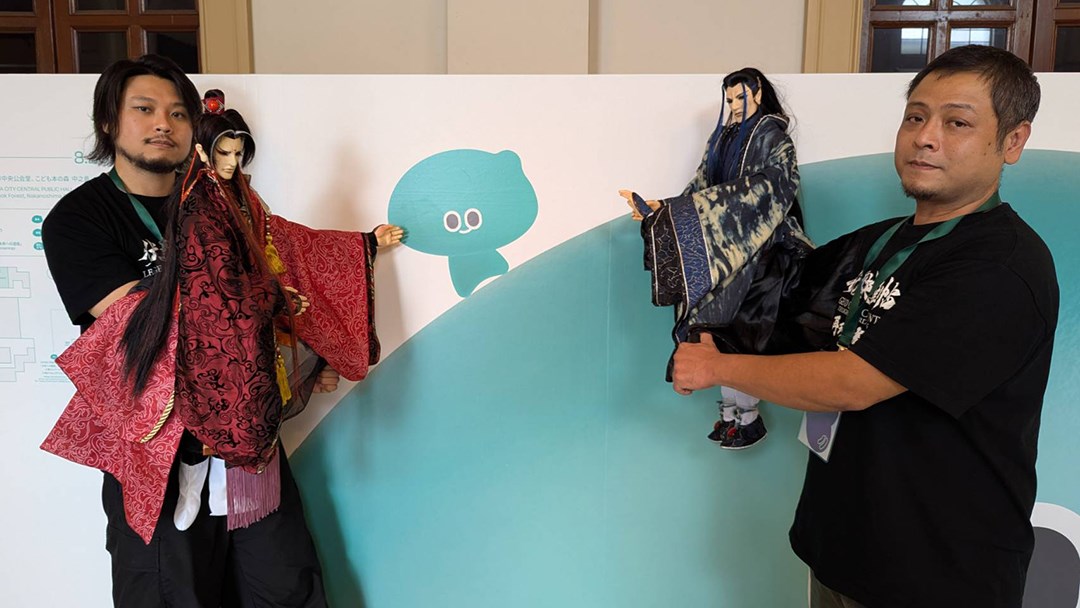

像是集結台灣多名布袋戲名師的作品「伏魔英雄帖之再現白光劍」,曾在台灣演出多次,這是首度登陸日本。演出全程、開演前的「扮仙戲」都有日文字幕外,主持人接連喊吉祥話橋段也搭配日文口譯。

從台語聽到日語的「進啦!旺啦!財神爺來了!祝大家闔家都平安!」搭配咚隆隆鑼鼓聲,實為奇妙體驗,再加上撒糖果、布袋戲偶衝到前排擊掌等互動,日本觀眾笑個不停,好像在追星一樣,迫切想與精美的布袋戲偶再靠近一點。

負責召集眾藝師的是台中新勝景掌中劇團,副團長朱祥溥說,這齣戲的誕生是源自COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間,他們想著要做戲團結大家,於是邀請全台各地不同布袋戲藝師一起加入,共同作戲,也希望能回到布袋戲昔日榮光,故事融合台灣布袋戲發展史,到尾聲更不斷喊話:「作戲人要團結。」

「伏魔英雄帖之再現白光劍」一連演出三天,都遇上了不小的雨勢,大家撐傘、穿雨衣看戲,看到角色呼喊「前往偉大的航道」會會心一笑,看到角色自述沒人要看戲的辛酸,也跟著落淚,雨大到打透了傘,觀眾頭髮都濕漉漉的,整齣表演加上扮仙戲超過1小時,但戲台下卻一直有人在。

映照他者眼中「不一樣的台灣」

朱祥溥說,他們也被日本觀眾所感動,覺得布袋戲技藝「被當成寶」,他們在社群平台經營的帳號在演出期間不斷接到私訊,有人想送飲料打氣、有人為他們加油,看到很多粉絲特別帶專業器材來拍攝布袋戲偶的漂亮照片,還發在社群平台上分享,這都令他們感動不已,也很開心能到日本分享台灣布袋戲。

當然,「伏魔英雄帖之再現白光劍」僅是其中一例,We TAIWAN節目表中,或動或靜,都試圖囊括不同面向的台灣。像是展出50本繪本的「台灣繪本、佮意啦」展覽,述說台灣原住民、民間故事、生活、食文化等主題,或是集結「關於我和鬼變成家人的那件事」、「飲食男女」等台灣電影的專題影展,也展現了台灣的過去、現在與未來。

主創團隊之一、文化科技展演製作行政總統籌吳季娟觀察,普遍觀眾反應大概9成以上都是正向的,尤其高達8成3的觀眾都是第一次接觸台灣文化展演,只要有留言分享,多半為台灣這次呈現的各種形式展演感覺驚喜、驚奇,「我最常聽到現場觀眾分享我的是『這是印象中不一樣的的台灣』。」甚至吸引更多人期待造訪台灣,或是明年再會We TAIWAN,想再多瞭解台灣這個國家。

核心展覽「台灣光譜」策展統籌林昆穎也說,這幾天,他們不只是展示台灣的作品,還與觀眾看見彼此的心。有人在光影中看見家鄉的顏色,有人聽著聲音想起了信仰的場域,也有人流著眼淚對他們說:「原來台灣的文化,可以這麼深、這麼真,被理解得這麼好。」他們也會繼續讓台灣文化的光照得更遠。

「台灣光譜」涵蓋沉浸式視覺劇場「台灣本色」、記錄台灣染織文化與工藝的「光織自然」、以聲音作為引路的「島嶼聲譜」3大主題展區,其中藝術家陳景林首度曝光新作「台灣母親河」,展中備受矚目,直到上飛機前2小時都還在做修整,且包含該作,大部分佈展作品皆為全新製作,為佈展團隊帶來十足考驗。

「台灣光譜」展出地點為日本建築師安藤忠雄設計場域VS.,展出期間不但在週末累積排隊人龍,此次展出,也受該空間管理人員肯定:「這是從開館以來最長的排隊人潮。」

落幕不是終點 We TAIWAN將返台展出

We TAIWAN展期間持續在台灣守望、觀察,文化部長李遠與日本觀眾一樣,也受展演團隊所觸動,像是集眾人之力求生存的布袋戲表演,或是即將到來的「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」展演,都能夠從台灣自身文化找到與其他國家不同的特色,觀眾反應更是超乎原來想像。

「你在展覽中,反而會去發現我們到底自己有什麼文化,值得給人家看。」李遠認為,We TAIWAN籌畫活動應被更多人欣賞,他期望讓We TAIWAN展演在2026年搬回台灣展出,也許依性質分為2、3類在不同地方展覽,也讓台灣觀眾能共襄盛舉。

動靜之間,We TAIWAN是讓世界看見台灣的19天旅程,未來也將會是更多台灣人重新看見自己的起點;這個故事,仍在繼續。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章