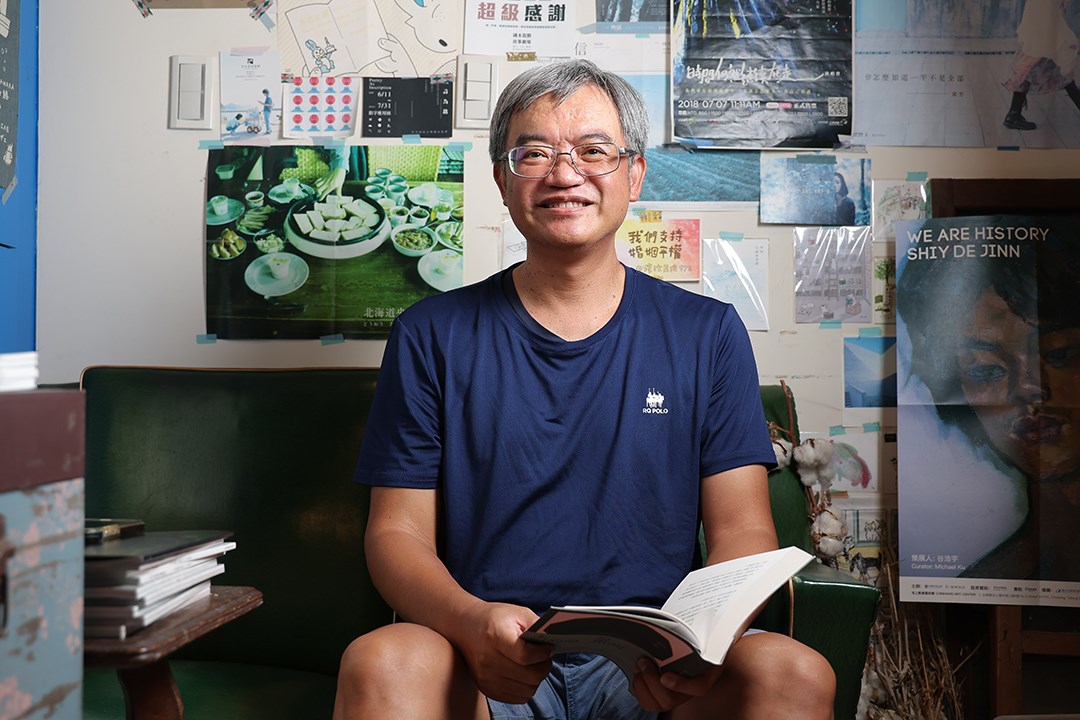

瓦當人文書屋深耕竹東小鎮12年 余曉倫、陳晏華熱血依舊

位在竹東的「瓦當人文書屋」走過12年。當初余曉倫與陳晏華這對夫妻檔,響應文化部「青年返鄉開一家書店」政策,在竹東小鎮蹲點、照顧父母小孩、實踐理想,同步召喚蜇伏在內心的熱血文藝青年,如今12個年頭過去,歷經現實摧折與考驗,文藝青年兩鬢也冒出稀疏白髮,當年的理想與熱血依舊,兩人不但堅守崗位,而且愈挫愈勇。

就別說他們在十年間舉辦500多場活動,2023年更大膽接下作家吳明益新作《海風酒店》全台書店行銷任務,成功串聯全台獨立書店,舉辦近百場新書發表會;近年更深度探索故鄉竹東林場宿舍群,舉辦多場走讀活動,活化地方文史,同時讓外界與竹東產生聯結。

在低調無華的小鎮開一家書店,也許並未想像中浪漫,浪漫的永遠都是披荊斬棘、持續耕耘之後,在田野裡開出美麗的花朵,結出可口的果實。

回鄉開書店 一圓書店夢

「我們兩個的想法很不一樣啊!」採訪團隊才剛坐定,夫妻倆就展現絕佳默契,展開真心話大冒險,讓記者捏把冷汗。

余曉倫和陳晏華,一位是竹東人,一位是台中大里人,都是中央大學高材生,他們一個念化工,一個念中文,兩人從新生聯誼相識到結縭,對生活有許多憧憬,想法也特別多,一路走來,總是樂於迎接挑戰並尋求突破。

余曉倫說,他從年少時便對書店懷有濃厚情感,學生時期因為手頭拮据,常站在書店或圖書館裡閱讀,對書與書店有許多想法,早早埋下開書店的種子。後來在科技業工作多年,生活穩定之後,心中始終未曾放下「書店夢」。

不過,真正讓夢想成形的是文化部推動的圓夢計畫,當他與陳晏華申請計畫並獲得補助時,兩人決定把夢想付諸實踐。在京都旅行時,他們靈感一閃,取名「瓦當」,來自寺廟屋瓦邊緣的圓形構件,象徵承載歷史與庇護的意涵。自此,瓦當人文書屋誕生。

作家、歌手來報到 名單豪華

不過理想與麵包終究必須兼顧,余曉倫是家中重要經濟支柱,選擇放棄高薪工作並不實際,因此一開始的店務,大半由陳晏華打理,陳晏華待過主流媒體,熟悉娛樂圈運作方式,在藝文界也頗有人脈,很快打響書店名號。

瓦當辦過的活動類型相當多元,作家講座總是能開出令人台北人也羨慕的名單,從吳明益、駱以軍、曾寶儀,一字排開,與讀者近距離面對面。

音樂表演與小型音樂祭,萬芳、林強、柯泯薰、詹森淮、流氓阿德,別說小鎮的居民,跨縣市的歌迷也想要擠進來,甚至曾經邀請多組音樂人同台演出,讓瓦當成為許多人前來朝聖的地方。

乃至電影欣賞會,獨特的片單傳達獨特的品味,刺激著社區居民 與無數讀者,映後的討論總能掀起火花。

陳晏華報社出身,編報的企畫力與機動性早已內化,瓦當不定期出刊的地方小報與地圖摺頁,記錄著竹東在地小店與文化脈絡,持續為小鎮留下精采扉頁。

走進社區 讓居民認識瓦當

雖然書店的陳列以文學書籍為主,但經營方向隨著時間調整,充滿彈性;初期書店內還販售咖啡與甜點,營造「閱讀與生活」的氛圍;後來因人力不足,回歸專注於書籍與文化活動。

陳晏華提到,開店的前半年,書店幾乎沒有客人,即便後來透過活動帶動人氣,但其實還是頗有壓力,常為了尋求突破而想破頭;到了疫情期間更一度陷入長時間歇業的窘境。所幸余曉倫仍有科技業工作收入,加上朋友義務協助,書店才得以撐下來。

困境中,他們逐漸調整方向。陳晏華專注書店內部事務,余曉倫則選擇「走出去」,推動地方走讀與社區參與。他坦言:「光靠人來書店買書不夠,我們要走進社區,讓地方居民認識我們。」

余曉倫強調,瓦當的核心不僅是賣書,而是成為一個文化平台,讓作者、讀者與地方社群有交流的機會。他說:「我們希望書店是傳遞觀念的地方,不只是銷售書籍。」

行銷海風酒店 串連百家書店

不過最令瓦當振奮的,還是2023年推動吳明益新作《海風酒店》的行銷任務。陳晏華說:「老師(吳明益)希望用新的方式支持獨立書店,他找上我們一起組織團隊。我們負責聯絡書店、安排時程,讓《海風酒店》真正走遍台灣。」

都說出版愈來愈難做,獨立書店也不好經營,但這一次透過瓦當的穿針引線,書店呈現前所未有的團結,大家也希望藉著這次機會展現各自的能量,各店以「作家本人前來辦發表會」為號召,推動宣傳及預購,一掃過去新書總是在大城市及大型連鎖書店辦活動的刻板印象,也為獨立出版及獨立書店找到新的可能性。

最終,該書在短時間內銷售破萬冊,成為近年來少見的獨立書店成功案例。

陳晏華說,過程雖然辛苦,但一想到可以為作家及書店尋找突破的機會,就覺得一切辛苦都是值得的。

走讀竹東林場 認識小鎮文史

能量外放且多才多藝的陳晏華,近年同步投身公眾事務,曾在2022年選過新竹縣議員,2023~2025年還當過議員助理長達兩年半,隨時保持對社會脈動的敏感度,如同瓦當堅守小鎮成為社區文化的窗口及前哨站。

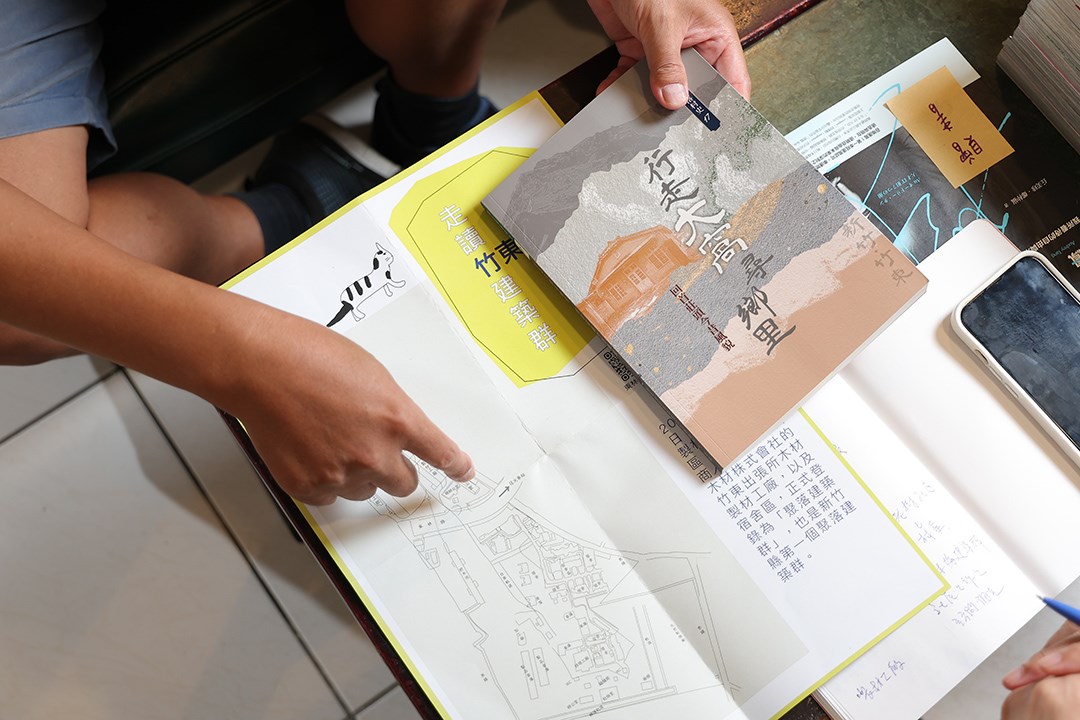

余曉倫則始終對家鄉有一份特殊的情感,希望書店能成為居民及外地人認識小鎮文史的重要據點,他積極投入「竹東林場宿舍」文史保存。這裡曾是林業興盛時期的宿舍群,擁有多樣化、不同時期建築風貌,從日治時期到戰後的樣式都有。透過田野調查、居民訪談與影像紀錄,余曉倫與夥伴們除了參與推動修復計畫,也帶領導覽員舉辦走讀活動,還請到台灣大學洪廣冀副教授特地來瓦當講林業史中的竹東,吸引不同的社群走進書店。

余曉倫說:「走讀不只是看建築,而是透過建築及背後的故事理解這個地方。」如今走讀活動已經邁入第三年,逐漸成為竹東重要的文化行程之一。

店貓摳尼揪哇 第3號員工

值得一提的是,瓦當人文書屋還有一個活動彩蛋、店貓「摳尼揪哇」,牠6個月大就自己跑來書店報到,自此成為瓦當的一員,牠總是怡然自得的在書架間穿梭,或窩在書桌上打盹,不僅療癒來訪的客人,也是兩位主人抒壓的管道。許多讀者笑說:「有時候來書店,不只是為了書,也是為了看看店貓。」

展望未來,余曉倫與陳晏華希望瓦當能持續扮演「地方文化基地」角色。一方面維持作家活動與新書發表,另一方面更深耕竹東的文史脈絡,透過走讀、出版與影像紀錄,把地方故事傳遞出去。

「我們希望瓦當不只是書店,而是一個串聯在地與外界的橋樑。」余曉倫說。對兩人而言,十年的書店經營歷程是一段漫長卻充滿故事的旅程,未來他們仍將繼續走在書香與地方文化交織的道路上。

瓦當人文書屋十年,從書本到社區,不只是書店,更是竹東的文化心臟。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章