摸不到遙遠的星星 蔡孟均選擇修復電影膠卷穿越時空

「片庫在巷子裡面,是個工業區。」靠著這句指引與Google map,我開始了一段宛如尋寶的採訪。進到工業區裡,滿滿的貨車在忙碌地倒車、前進、迴轉,先得小心翼翼地避開車子,還要注意手機上的地圖顯示哪邊該轉彎。無奈找了許久仍無法定位目的地,只能開口向路人求救。「前面那邊的巷子右轉,左邊那幾棟就是囉!」簡單兩句話看似已近終點,卻因通道紛雜,我又花了15分鐘才抵達。

還沒打開影視中心大門,就看見與成人幾乎等高的膠卷一疊疊堆在走廊;尚未走近一步,一陣刺鼻酸味衝進鼻腔,戴口罩也擋不了,不小心吸了太大口,反胃還得忍住。

「電影膠卷真的有點酸味耶!」聽見這句話,數位修復處膠卷修復組長蔡孟均笑說:「這個還算味道淡的,而且這邊算開放空間,味道已經散掉不少。」下一秒打開影視聽中心大門,神秘的藏寶閣映入眼簾。

天文學與電影修復 影像處理異曲同工

蔡孟均穿梭在影視聽中心的多個樓層,一一介紹修復步驟以及注意事項。他說起話來有條斯理,幾乎沒有贅字,謹慎驗算各項參數,只為尋求完美答案。

他並非電影相關科系出身,大學就讀成功大學物理系,研究所則是中央大學天文所,和電影八竿子打不著關係。不同於影像工作者慣有的人文思維,蔡孟均習於用邏輯解決問題。「像如果修復的機器壞掉了,其他同仁可能會說壞掉了,但我就會說,是因為A零件哪邊出問題,才導致B零件不能運轉,所以才會有問題。」

這個理工男進入電影修復界是巧合,就讀中央大學天文所期間除了專注研究所課程,平時就在校內107電影院協助膠卷放映,更當上放映總監,與時任國家電影中心(今影視聽中心)執行長林文淇結下緣分。林文淇認為,蔡孟均在天文所學習的影像技術與電影數位修復有異曲同工之妙,便邀請他在2015年正式加入影視聽中心。

蔡孟均說:「天文學其實也是影像處理,我們觀察星象或星星,從影像中找出新的星星或是觀察星星上的狀況,這些和修復電影很像。」修復膠卷也是依循同樣邏輯,先發現、排解雜質,進而找出最原本的模樣。乍聽之下是個理性的工作,蔡孟均笑回:「雖然是電影,但修復是科學,每個行動都需要精密計算。」

門外漢要轉職,當然得先學習基本技術,蔡孟均先是去義大利波隆納學習電影修復,回來後就一頭栽進這獨具匠心的行業。首次參與的作品是《台影新聞002輯》,此片原始的物理狀況就有污漬、刮痕、膜剝離、收縮變形及畫格斷裂,加上曾進行多次複製,導致翻印過程失焦,因此採用2K掃描後進行修復,著重畫面穩定與去除污漬、刮痕。

愛上修復的快樂 遠赴德國精進自我

蔡孟均說自己首次看到參與修復的成品登上銀幕,情緒其實沒有太大起伏,「滿平淡的。」嘴上雖然這樣說容易,其實早已深陷其中。蔡孟均淡笑:「這是一個可以接觸老影像的工作,你可以用自己的手把膠卷變成數位影像,哪邊有缺陷也可以整理好,讓他們有機會被更多人看到。」蔡孟均不只做出興趣,好奇心也益發膨脹。他隨著影視聽中心飛往各國交流,在荷蘭、泰國、新加坡、韓國等地均留下足跡。

1946年的《台影新聞002輯》是蔡孟均修復過年代最早的作品,但電影是1888年就有的產物,這段近50年的空白期呢?蔡孟均坦言,當時台灣其實沒有能力拯救這段空白期的電影,於是他決定精進,在2018年前往德國巴伐利亞影業子公司,實際在電影修復的專業機構待上一年。

蔡孟均大學修過德文,日常生活對話不是問題,工作上也能用英文輔助。到了巴伐利亞影業子公司後,他負責影像數位化與修復。不同於台灣,德國當地因為電影工業歷史悠久,拍片規格相當統一,修復過程也能有系統且制式化進行,修復容易得多。「像是聲音和影像數位化,聽到嗶聲,幾秒後就對好了;但在台灣同樣步驟,聲音和影像可能會跑掉,因為不同的錄音師,甚至是不同本膠卷的間隔也可能不同,就需要臨機應變。」

從德國返台後,蔡孟均試圖在台灣推動電影保存。目前,申請拍片輔導金的作品需要繳交一份制式規格檔案給影視聽中心。長遠考慮,這個要求不只為台灣影史留下紀錄,也能看出台灣電影發展軌跡,有助於建立起固定規格,未來進一步保存或應用都能更便利。

最怕膠卷底片變石頭 竭力保留10分鐘也甘願

影視聽中心的16個片庫,約保存近2萬部膠卷資料,每個片庫都是冷氣全年無休運轉,最低溫的片庫僅有攝氏-5度。台灣屬熱帶與亞熱帶氣候,溫暖又潮濕正是膠卷保存的大敵。

膠卷在高溫且濕度高的環境下容易發霉,若底片開始酸化,不只畫面在數位掃描過程可能扭曲,更嚴重的話,則會變成蔡孟均口中的「石頭」,光是拆開就是大問題。

蔡孟均舉例,今年甫獲金馬獎終身成就獎的攝影師林贊庭,1957年首次擔綱攝影的《愛情十字路》,影視聽中心收到的膠卷物理收縮嚴重,光是打開就是大問題,數位掃描過程中,雖然已使用1秒1格底片的慢速進行,脆弱的底片仍斷了好幾次。蔡孟均認為,雖然修復耗時費神,但最後保存下來的10分鐘片段仍舊相當珍貴,讓經典電影能夠持續傳承。

修舊如舊或修舊如新 謹守修復與後製的界線

修復過程,除了每個步驟要精細進行,要修到多完美?則是「修舊如舊」與「修舊如新」的拿捏。蔡孟均認為,電影修復應該是還原電影原樣或是首映時的樣子,並不代表要讓它變得更完美。「就像以前底片攝影機清得不夠乾淨,也許會有毛髮或灰塵,這個是拍攝時就存在的,也跟著影片留下來,是影像的一部分,像這種我就覺得應該保留。」

更進一步解釋,蔡孟均近日參與修復的電影中,有段畫面因為片場光源不足,導致當時影像的顆粒變大,導演希望修復過程中能讓顆粒感消失,但蔡孟均認為,這並不符合還原的守則,現在也正積極與導演溝通保留。

蔡孟均笑說:「如果把膠卷比喻成人,它會隨著年紀有缺陷或老化,但我們只是把皺紋變回原本沒有的樣子,這叫修復;但如果把單眼皮變成雙眼皮,鼻子也墊高一些,這叫做後製。」膠卷與人相同,隨著年紀漸長,人會多出皺紋;膠卷會有刮痕、酸化,但其中內涵並不會因外表老化而減少意義。數位修復做的是還原並非美化,是想讓觀眾重見精彩的老故事。

雖然希望讓電影呈現出最原始樣貌,但蔡孟均坦言很難完全重現首映時的樣子,因為音響設備不同、播放地點不同,未必能讓觀眾有同樣的震撼力,但重拾修復本質,意義仍在於讓新的人看見老片子應有的模樣。

觸不到遙遠的星星 修膠卷卻能穿越時間

蔡孟均從天文界掉進電影的綺麗世界,理性的大腦似乎也被浪漫的電影影響。他曾因修復陳耀圻導演的《上山》,直奔新竹五指山,希望能重見片中場景;他也因為修復胡金銓導演的《空山靈雨》,趁著到韓國進修的空檔直奔慶州。

蔡孟均說,「做天文的時候,星星那麼遠,花幾輩子都到不了,但你在做電影修復,這些東西握在手上,就可以回到那時候。」宇宙遠方的星球花幾萬光年都不一定能抵達,但手中底片一格就像是一張乘車券,逐格修復、逐格靠站,終會帶領觀眾抵達電影時空的神秘世界。

電影修復圖解小檔案

影視聽中心獲得版權許可和素材後,先會進行盤點並入庫。另外需要修復的膠卷則會經歷多個步驟,重現風華。

步驟一:整飭清潔

修復是膠卷抵達的第一站,需要每一格、每一格檢視素材是否破損髒污,若齒孔疏漏或有黏著膠帶都需整理,之後再進入超音波清潔室去除髒污與黏著微粒。因膠卷久放後會產生酸氣,抽風扇的設置則是避免修復者吸進太多,造成身體負擔。

步驟二:數位掃描

數位掃描能保留最多的畫面細節。它不只是將膠卷放進掃描機就完成,從角度校正、參數設定到因應膠卷的受損程度,使用「乾片門」或「濕片門」,都是需要注意的細節。

步驟三:聲音修復

聲音修復室中,會先以光學掃描將聲軌圖形拍成影像,再轉為數位聲線,有利於優化聲音表現,並校正出雜訊、膠卷接點聲音。

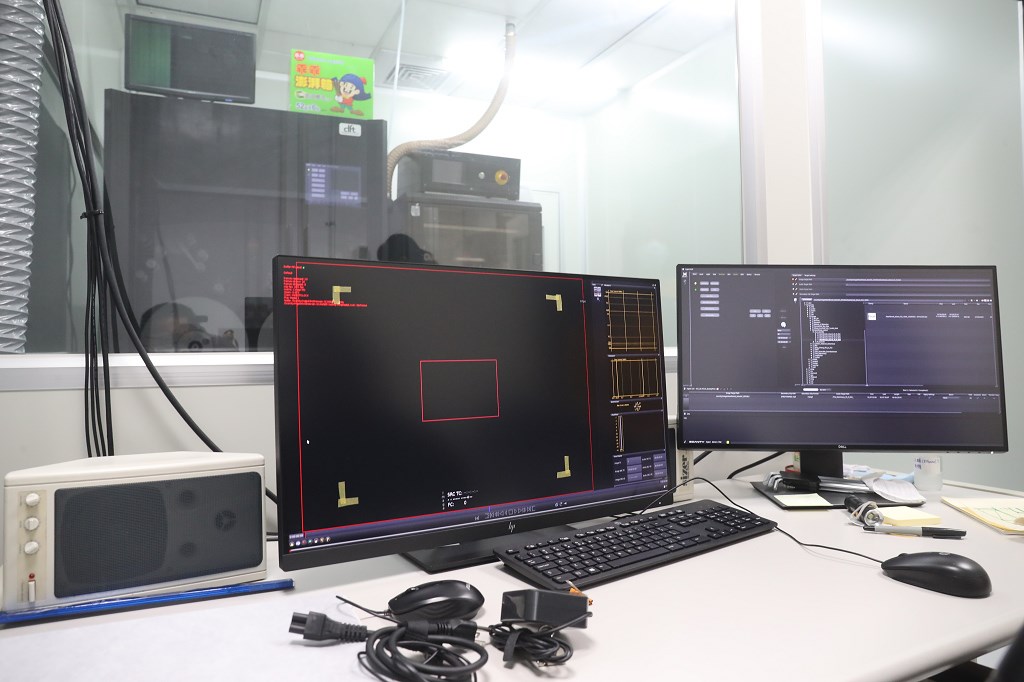

步驟四:影像修整

在影像修復室中,會先由電腦判定初步瑕疵,再經由人工逐格確認,將影像上的髒點、刮痕消除。之後再進入調光程序,讓影像更能還原真實。

成果:

經數位修復後的電影重新在大銀幕上和觀眾見面,也讓觀眾重溫老電影的魅力。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章