藝術總監邱瑗 臺中國家歌劇院裡的媽媽雷達

走路上班的臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗,一向給人女強人印象,作風果斷的她,每靠近歌劇院一步,如媽媽般的雷達總是「嗶嗶」響個不停。從歌劇院外的草地到後門樹木,從噴水池渠道到停車場垃圾,邱瑗走到哪、念到哪,就像母親叨叨絮絮的叮嚀,每一聲都那麼地理直氣壯。

「將心比心,我自己喜歡周邊花草生意盎然,漂漂亮亮、乾乾淨淨地迎接來到臺中國家歌劇院的人們。如果連我自己都看不過去,相信觀眾也不會喜歡。」邱瑗說。

邱瑗以前在國家兩廳院就是有名的「小辣椒」,採買國際藝文節目不但眼光挑,殺價更是在行,小小個子從沒讓她失了自信。

1994年10月,指揮大師傑利畢達克(Sergiu Celibidache)因病無法來台指揮慕尼黑愛樂,兩廳院只好尋覓代打。集思廣益之下,想到了當時34歲的青年指揮呂紹嘉,兩廳院與對方密集溝通加推薦,確認慕尼黑愛樂無懸念地接受這個新人選。

打電話找呂紹嘉的就是邱瑗。那年呂紹嘉方獲荷蘭孔德拉辛指揮大賽(International Kirill Kondrashin Competition for Conductors)冠軍,他臨危受命上台的那一揮,留下了個人指揮經歷上燙金的一行。

兩廳院工作10年,將台灣藝術家推向國際,或是引進名團來台表演,邱瑗固然有成就感,但也會倦怠。家人永遠是職業婦女最艱難的取捨,最終她選擇移居溫哥華陪公婆。

突然,「小辣椒」就在台灣藝文圈消失。

「冬天從窗外看出去,下著雪的鹿湖(Deer Lake)美得不像人間,但我好像失去了自己。」她說。

在美國念藝術行政與歌劇導演雙碩士的邱瑗,國外生活難不了她,移居溫哥華,邱瑗刻意不跟公婆住同一棟,「一方面是我需要自己的空間,二方面我也希望公婆可以多動,不要放棄自理的機會。」邱瑗當時就近找了當地高中擔任教務長,週六週日則會載公婆出去走走。逛大賣場買東西,步調舒緩優雅,但總覺得少了讓她重新燃燒的柴火。

是書寫前輩作曲家李泰祥與李永剛兩本傳記的工作救了邱瑗,讓她知道自己還可以付出。後來公公過世,婆婆想回台灣定居,她,也回來了。

邱瑗說,女性在職場要發揮的時候,機緣重要,但家裡一定要支持。「不管是父母也好,丈夫或者是子女,都要支持。」她說她很幸運,唸的是自己喜歡的科系,做的是自己喜歡的工作,每一階段家人都給她信心跟鼓勵。2018年2月,「當國表藝董事長朱宗慶詢問我是否想去臺中國家歌劇院服務,我沒有立刻答應,因為我要回家跟先生商量。」

歷練 讓人更通透圓融

有了生活歷練,小辣椒多了分通透圓融,律師先生也同意了她的新工作。「他跟我說,之前我在美國念書兩人還分開這麼遠,現在只是台中,叫我放心打拚。」邱瑗說,先生平常工作就非常忙碌,她還記得結婚第一年,兩人各自忙到幾乎沒有時間碰面說話,「有一天我先生跟我說,JOYCE,我們要好好談一談。」

那一談,兩人講好,不管再忙再累,每天一定要一起吃早餐,於是做早餐成了邱瑗日常,適當的溝通,也往彼此的身邊更靠近了一點。

面對工作,調整心態很重要,相較於現代人換工作的高頻率,邱瑗每一份工作的時間都不算短。兩廳院企劃組工作10年,加拿大的教務長3到4年,回台灣在紙風車文教基金會又待了3年,然後NSO國家交響樂團12年,現在又到臺中國家歌劇院,是怎樣的想法與定力可以讓邱瑗支撐這麼久?

「人都會有不開心的時候,我總會想起父親的話,就是要轉換情緒,換種心情面對週而復始的工作或挑戰。」

於是邱瑗用「斜槓」轉換心情,她主持廣播、寫專欄、寫劇本、寫書,讓自己開心。以前不喜歡煮飯,煮得不好,還催逼自己半小時就要上桌。「父親後來跟我說,要把煮飯當成另一種工作,工作會按步驟來,等待時間醞釀,做飯也是。調整心情之後,自己做得很開心,先生也會稱讚,好的互動就這樣持續下來。」

眼淚 為感動而流

在NSO擔任執行長(2006-2018)前期,對邱瑗來說真是很大磨練,「我常說我不會在團員面前哭,不在辦公室哭,而是去辦公室的廁所哭。」當時正值樂團改制2年,同仁的年資福利得重新計算,還有工作磨合等等問題,人心惶惶,開會還有團員摔杯子,「我幾乎要抓狂大罵,是同事把我手抓著,提醒我不要暴怒。」

要磨合團員不簡單,「我很感謝當時的董事長吳靜吉,他跟我說,音樂家不怪就不是音樂家,那個怪,才是藝術創意的能量。對方不是要跟你作對,只是他的邏輯跟大家不一樣,多聽,聽多了就能理解。」邱瑗也很感謝當時的NSO音樂總監簡文彬,也就是現在的衛武營藝術總監,「是他提醒我,要給團員安全感,這無比受用。」

2016年,邱瑗四處奔波籌措經費,透過瑣碎繁雜的溝通與僑界協助,還有那幸運女神的眷顧,終於讓NSO以台灣愛樂之名,首度前往加拿大溫哥華與美國洛杉磯做售票巡演。在洛杉磯,安可曲是前輩作曲家蕭泰然的「福爾摩沙的天使」,演奏完後觀眾陸續離場,嬌小的她佇在偌大的觀眾席裡,眼淚無法停止。

她說她想著的是,已經過世的前輩蕭泰然不知道當下坐在哪個座位上聆聽,莫名湧淚。

沒有親生孩子 也可分享母愛

邱瑗可以說是人生勝利組,但沒有孩子這件事,確曾令她感傷。「之前對台灣,從政治到教育、到社會環境,我都沒有很大的信任感,等我想做媽媽時,已經快40歲。」邱瑗5年做人工受孕10幾次,打針、等待、失落、重來。「後來我們決定不要了,因為不是只有生,還要養,我們年紀大了,要如何陪伴?」

邱瑗說,哥哥弟弟都有很棒的孩子,先生的哥哥們也都有孩子,之前當然會沮喪、會遺憾,「但那段難過的時間已經過去,就把愛分給他們也很好,是不是親生的,已經不那麼重要。」

「有一陣子我會說,我有小孩啊,NSO 100個團員就是我的小孩。」在樂團工作期間如果有人問,邱瑗都會這樣回。

心中懸著小孩,同理心油然而生。邱瑗以前可能會堅持,樂團需要外地巡演,行程就是要去,就是按照團的規定走。「但後來會了解,因為每個人後面有一串,出去巡演,我有一串行政作業流程要走,團員也有一串家裡的事要安排,那他們那串怎麼辦?」於是邱瑗盡量提早告訴團員未來規劃,讓團員預作準備。

中部人的生活 要有歌劇院

臺中國家歌劇院剛開幕之時,邱瑗曾帶NSO來演出,當時的角色是使用者,「現在自己是決策者,能修正的絕不馬虎,但我很幸運,因為是新場館,能夠做的事情太多。」

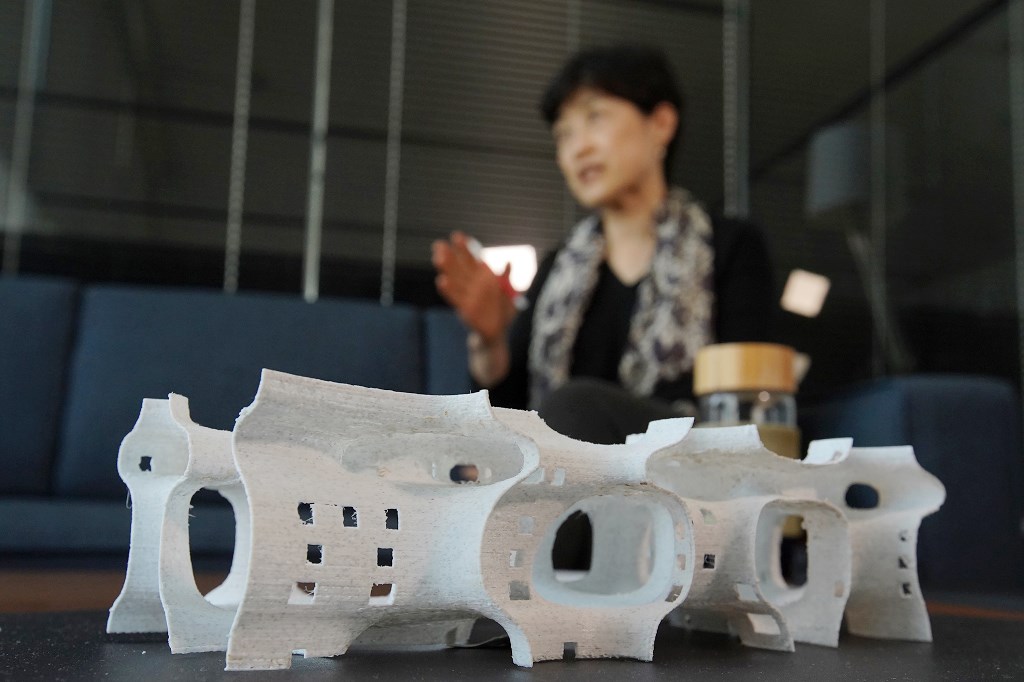

邱瑗說,臺中國家歌劇院就是一座生活與藝術的劇場,她承襲前任總監王文儀埋下的希望種子,繼續澆灌,「什麼是生活的劇場,怎樣可把歌劇院當成大台中市民生活的一部分,大家可以來歌劇院做什麼?」

過去的劇場對市民來說,就是白天去買票,晚上去看戲,像臺中國家歌劇院這樣是少見的。「你白天來,可以來吃飯、買東西、上課聽講座、來手作。我們就是要把軟體建置好,讓大家來這裡可以有收穫。」

邱瑗還設了「不藏私講堂」,「它跟表演藝術完全沒關係,我就是希望來歌劇院,可以拓展你的視野,為日常加入新的刺激。」

平時難免需要靜心思考的空間,辦公室後面的小平台是邱瑗的秘密花園,從那裡看出去就是一片遼闊。邱瑗說,臺中歌劇院是曲牆構造,聲音會順著弧度飄出去,稍一不小心,開會內容全辦公室皆知。「有時候跟同仁約談時就會在這裡,偶爾需要思考時,我也會在這裡。」

邱瑗回憶第一年來台中,空汙問題嚴重,現在可以看見藍天,「以前在兩廳院工作,完全沒有窗戶,我笑說自己是地下工作者,現在就好好利用陽光空氣水這個環境,場館剛開始,總有很多可以做的事。」

陽光正好,邱瑗趕著下一個會,媽媽與總監角色快速切換,隨時上身,揮揮手與我們道別,口中又叨絮著:「那個牆壁下方的踢腳板不乾淨,要記得擦一下啊。」

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章