2022 Openbook好書獎-年度中文創作

評審推薦語/郭文華(決選評審,陽明交通大學圖書館副館長/博雅書苑副書苑長)

無家者是都會的弔詭,也是再平常不過的日常。這群面目模糊的人彷彿芥塵,但與我們同在,走一樣的路,呼吸一樣的空氣。他們是都會生活的一部分,在上下班途中,在辦公大樓外,在小憩的公園一隅,在熱鬧街巷的轉角,人們感知無家者的存在,但大多視而不見,彷如活在平行世界。

《危殆生活》正是以台北人熟悉的艋舺公園為場域,邀請讀者正視與共感無家者的社會世界。不同於打著「關懷貧民」或「探究底層」口號的窺探論述,作者以細緻的民族誌手法,一方面撕下過往人們恣意加諸於無家者的標籤,一方面在重建他們的社會世界同時,巧妙帶入人情澆薄的現代都會中,對社會連帶的再思考。

作者清楚知道無家者的汙名來自於他們對公共性的挑戰。他們游移,遷徙,歇腳,一舉一動看似與常人無異,但處處錯置默許的規範,比方說「夜深了,平安回家最好」的警語。

於是,本書的第一部分展現看似已被「現代愚人船」放逐的無家者,在都市裡形構的另類秩序與多樣性。他們不是人人衣衫襤褸,也非無家可歸,只是翻轉既定的生活腳本,自己找機會謀生、摸索人際互動,找尋親密關係,逸脫原生家庭的羈絆。

第二部分以「幫助網路」為名,但凸顯的不是宗教或社福團體如何試圖將無家者「拉回正軌」,而是點出這些來自福利慈善機構甚或是善心人士等,是無家者世界的外來者。他們與無家者的互動與期待,標示都會多重宇宙之間的模糊現實,也反省以幫助為名的介入,究竟是改善社會朝向共存共好,還是藉著無家者肯認自己。

透過作者的社會學之眼,讀者到了本書最後才會看到書名「危殆生活」的意涵。我們被教導生活不容易,生命要活出意義,但我們也被主流社會框架薰染,認定不管喜不喜歡,按著規矩走才安全安心,生命價值由此定義。對此,作者沒有踏入類似「愚人船」或「文明的野蠻人」的窠臼,浪漫想像這些社會邊緣人。相反的,透過各種連帶的拆解(比方對無家者的汙名)與重構(比方無家者間的互助與較勁),作者打破有家與無家的刻板區隔,點出在新自由主義產業變遷與國家發展下,危殆生活是大家可能的生命處遇。

《危殆生活》的深刻處正在於此。透過無家者,作者示現社會學的基本關懷不只是靜觀他人痛苦,而是共感群體,提出有意義,貼近社會脈絡的改變方略。人們或許嘲笑某些政權對宗教群聚的過激反應,疫情期間指責某些「熱區」看似匪夷所思的人際連接,但捫心自問,在不受國際承認,政治地位未定下,我們是否有時也有「無家者」之感,有苦難言,在他人刻意的無視中建構自己的社會連帶與生活世界呢?

內容節錄

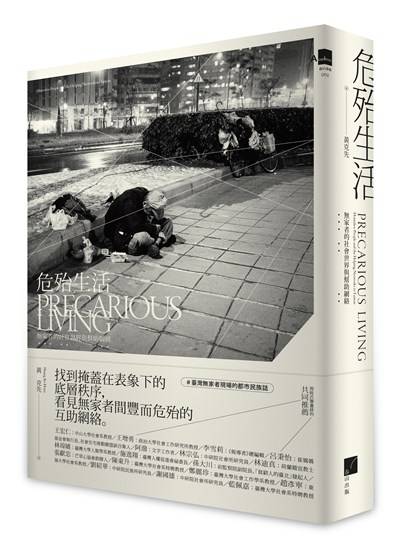

《危殆生活:無家者的社會世界與幫助網絡》

做事人

初冬天未明的凌晨,公園聚集了不少中年男性及兩位女性沉默地坐在柱旁或臺階上,皮膚黝黑是他們的共同點,前一晚或在公園內或在附近露宿,為的是在一大早來此等待工作機會。不久,便見到一位「頭家娘」美雪沿著走廊往西邊走,她是這一帶大家都熟知的女叫工仔,來此見到一些人便趨前詢問,隨即帶走幾個人,自公園旁下到捷運站離開,其中一位是我剛認識不久的阿勇—三十九歲男性,來自東部,中學沒畢業就來北部投靠親戚,在工廠裡做鐵工—他每天都從早做到晚,除了應徵被一些無家者嫌錢少的「年節臨時工作專案」外,還去接了多場歲末弱勢尾牙,以及工地的水泥工作。像阿勇一樣,公園有群被稱為「做事人」(tsoh-sit-lâng) 的無家者,展現雇主喜歡的勸奮、肯做的工作倫理,是努力打拚頭家夢的底層工人。他們大約介於四十至六十歲間,身材多瘦長且膚色黝黑。做事人幾乎會在固定的時間出現在固定的地點,每天過著早晨就上工、下午回來的作息節奏,「努力賺」,盡可能找到最多的工作機會,常常必須在大太陽底下工作。他們常掛在嘴邊的話就是,「怎麼會沒工作,想做一定會有……你若願當牛,不怕沒有犁可以拖(beh tsò gû, m̄ kiann bô lê thang thua)。」

他們的社交生活相對單純,鮮少在公園裡跟其他人社交,信奉一種「不牽」(bô-khan)的原則。在底層生活,「牽」字帶有雙重意涵,一指攀附,在與他人互動時攀親帶故、攀附有權有勢者。二指牽成,即透過他人介紹來完成事情。在底層生活,透過用「牽」完成的事,後續也伴隨被「牽連」的風險。前一節提到我與郭姐初見面的對話中,我就請教她怎麼找工作,她說,「我都自己在報紙上找工作,有制度、保障,這裡牽的,(會)被騙,沒有用的啦。」另一位公園做事人阿國,來自南臺灣,曾在新北市的棉被工廠任職數年,因業主遷廠至中國而失業,自此靠打粗工過活,在家鄉的政府重大工程動工之際曾返鄉工作,結束後又返回臺北因為「機會較多」。被我問到他似乎不太喝酒時,阿國回答:「不喝,這喝酒,我看多了,沒有意思。我花錢買酒給你喝,你在那裡耍任性,這樣合理嗎?……這裡的人,認識一下就好,不要認識太多太深,沒有用。」他也說這裡的人會介紹工作給你,但裡頭隱藏騙局,剝削抽成得很厲害。對於這些工作的人來說,人際交往不但意味著可能被騙、被利用的危險,同時也意味著耽溺於酒精享樂而有損工作倫理。

做事人除了因工作需要而跟老闆同事在下工後用餐外,很少與公園的人喝酒;說到飲料,他們寧可自己一人喝咖啡。有時,我向他們提議買飲料消暑,他們總偏好買伯朗咖啡。阿國甚至有一套咖啡哲學,認為咖啡喝了才能恢復精神。一早起床喜歡來一杯咖啡。即使到了下午,在做工以前,也會先喝咖啡,「才有辦法,想清楚應該要怎麼做才做得好、做得快……有些工作很硬斗(ngē-táu,指工作完成的困難度高),要出很大力,但出太多力明天就沒有力,要想看看怎麼做才會輕鬆。」因此,對做事人而言,喝什麼不只是滿足口腹之欲,更是在「喝」一種工作倫理及態度。相較於讓人失去勞動能力、理智判斷的酒精,他們更偏好選擇象徵頭腦清明、工作啟動的咖啡。對於阿國而言,能把吃力困難的工作用有效率、不傷身的方式完成,是他最得意的事。他常在下工後的黃昏時分,與同樣剛回公園的人分享自己的訣竅。雖然只是領小工的錢,但他並不覺得自己比領更多錢的技術工「師傅」低一截,也會為小工該有的權利據理力爭。有一回,幾個做事人在抱怨苛刻對待工人的「頭家娘」美雪時,阿國發表了一套他做工的原則,以及對管理者不卑不亢的態度,從中也可看出他對於工人身分的驕傲:

他們師傅每天三千,是有道理,人家有那個技術……但沒我們小工你怎麼辦。妳(美雪)苛待工人,一天到晚靠夭工作偷懶,我聽了很生氣……(她)看不到你,一次,二次上廁所,她就要扣二百元。我跟她說妳老闆娘不要有這心理……沒電梯耶,又要拆,又要搬 (建築材料),都要出力,爬樓梯耶,我們才兩個人而已……大家都知道我能做,都來找我做。我就做給她看……對工人不要那麼嚴……人家工人也要抽菸也要休息,早上做得流汗,做不死喔!……吃完飯後,慢慢做。早上都做這麼多,你要怎麼樣?不然你自己去找工,你找得到?多厲害啊你?重點是,我做得出來。美雪不會怕我做不出來,我都用腦袋,她只怕我不做她叫的工。我都會想好,怎麼拆,拆了後東西放哪,怎麼清出去,倒在哪……我們要看得懂!也要會講。你要發錢給我們是天經地義。

他有時也會講,明明自己可以投機取巧地慢慢做,拖延工作日程,藉此多領幾天薪水,設計師與監工也無話可說,但他更想證明自己能有效率地完成任務,幫老闆省錢,換取對自己的信任。

這群做事人也不是不知道平時做的這些工作,條件很不好,除了體力負荷大,剝削抽成的情況也很嚴重,但他們依然努力做,心中仍抱持著臺灣經濟起飛時期「變頭家」的夢想,在聊天時常會講起這樣的成功案例。如胡大哥—快六十五歲仍單身的他雖然一眼近乎失明,為了生活還是跟著一位他口中「人很好」的老闆來往南北兩處的工地工作,在臺北工作時付不起住宿費因而借宿艋舺公園,只期待接下來申請低收入戶的過程能順利,「日子好過點」。他提到艋舺公園附近有個白手起家的「億萬仔頭家」,「跟我一樣做磨地鋪平的,二、三十年前開始做,後來自己不用做……」他羨慕地說:「十萬工程,叫十二個工人才花三萬六,也不用去總卯(báu,在此指先拿出資金墊付費用)材料,反正自己淨賺六萬多。輕輕鬆鬆。」言談中有種有為者亦若是的嚮往,期望自己即使年紀漸長,有一天仍能靠著自己腳踏實地工作而成為頭家。