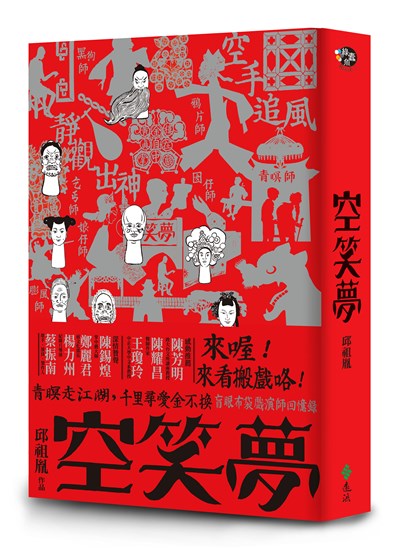

這是作家邱祖胤,以掌中戲為主題的長篇時代小說。其作品中,細膩刻劃掌中戲職人的藝術心路與此傳統技藝的變遷歷程,人物刻劃生動,時空背景遼闊,田野考據用心。

《空笑夢》寫布袋戲消失的八年,以及在這片土地野蠻生長的危機與轉機,寫一個年少得志的演師跌倒了又重新站起來的故事。它是一部成長小說,也是一部庶民史的寫照。主角的勇氣同時也鼓舞著他,勇敢面對人生的種種困難,並在起伏之間帶給人無限希望。

文章節錄

《空笑夢》

命帶骨,削袂律。

我曾經年少得志,後來跌了一大跤,差點連命都沒了。還好我的命硬,老天爺疼惜我,才能活到今天。

我的故事要從昭和十八年(一九四三)講起,那年我廿二歲,日本人禁漢人鑼鼓已六年,我家的掌中戲班「黃金樓」早就解散,我卻風風光光在大稻埕辜家的新戲館演出改良戲《十國英雄傳》。現場冠蓋雲集,人聲鼎沸,聽說林家、顏家的貴客都來了,連總督府的要人也來了。

這一日,白露,南風天,又溼又熱,我身上的衣衫沒有一處是乾的,戲未開演便汗如雨下,我的心頭火熱如驕陽。我在水中演戲,我在火中演戲。

演罷,掌聲如雷,叫好聲不斷。可惜我最期待的人沒來—片山佳治,日籍學者、藝術家,他才是真正懂戲的人。嚴格說來,這是我和他一起「做」出來的戲,雖然過程中爭執不斷,但總是君子之爭。在亂世裡,能出現這樣一部絕頂好戲,那是天意。

戲館經理拱我到台前接受眾人歡呼,突然間傳來爆炸聲響,有人高喊失火,現場一片混亂。我尚未回神,後腦勺就被人狠敲一棍,昏了過去,一度醒來,我感覺有人揹著我狂奔,揹我的人不停哭泣,是蘭生,從小到大,她總是能及時出手救我一命,這回我還有這個好運嗎?

過幾日,我才逐漸清醒,頭痛欲裂,如同宿醉。我被關在一處草寮。後來幾個歹人闖入,逼問我「那兩本書」的下落,我說我不知道,卻遭來一頓毒打,見我什麼都不肯說,帶頭的人忽然自言自語:「對演戲的人來說,手跟眼睛哪個比較重要?」眾人一陣狂笑。他們竟真的戳瞎我的眼睛!

我忽然想起蘭生,不知此刻她身在何方、是生是死?是否跟我一樣遭受折磨?一想到她可能的下場,我痛不欲生。我又想起我的妻子寶珠,想起我的孩兒國英、樹森、朝陽、朝宗,我想起我的母親、棋叔、大師叔、小師叔、外公、外婆……。他們的容貌、身形,一一在我的腦海中閃過。

接下來的幾天,我像貨物一樣被搬來運去,中途換了幾輛牛車,幾艘舢板,我聞到海的味道, 我聞到令人窒息的煤油味,還聞到屍體腐爛令人作嘔的味道。我輾轉來到陌生的所在。我被棄置路邊數天,無人聞問,直到被一對歹命的父女收留。

我變成一名乞丐,青瞑的乞丐。

往後的日子,每當我在街頭唱起〈蓮花落〉,想到自己的遭遇,不禁悲從中來,原來像我這樣不世出的天才,也會有這樣的下場。也許因為唱腔特別,也許因為情真意切,我乞討來的錢總是比別人多。

每當我匍匐在地,向路過的好心人磕頭,恍惚之間,總能聽到一陣驕傲的腳步聲,如同經驗老到的鼓佬從容不迫敲著北鼓,由遠而近,從容襲來,我幻想著我的知己兄弟前來營救我,或者前來羞辱我。也許這一切正是他所安排。

我翻出一尊武生,起霸,雲手,整冠,信步台中,亮相,接著口中念白:「把君詩卷燈前讀,詩盡燈殘天未明,眼痛滅燈猶暗坐,逆風吹浪打船聲。」 英姿煥發,像他,也像我;詩文的意境,像在說他,也像在說我。

時間往回推兩年。

昭和十六年(一九四一),禁戲令頒布的第五年,十月,皇民奉公會召集各界賢達,舉行戲曲改革會議,只因禁戲令太過嚴苛,老百姓快悶壞了,透過台灣仕紳黃得時居中協調,官方和民間代表坐下來談,目的是要想出一個兩全其美的方法,讓民眾在非常時期仍有戲可看。這場會議由台灣演劇協會的常務理事三宅正雄先生主持。

官方的條件很簡單,演戲可以,但不能演漢人的戲;民間的想法更簡單,先求有戲可看,其他的事都可以談。

我在掌中戲名家葉凌霄的推薦之下,有幸參與這次會議,並在會中小試身手,演出一段〈鼓震金山〉,之後又提出「亞洲人的掌中戲,全世界的掌中戲」構想,獲得日方高度讚賞,希望能進一步知道執行細節。

機會總是留給準備好的人。幾年前,當戲界的人都覺得沒希望了,我卻天天在動腦筋,想為掌中戲找出路,總算皇天不負苦心人,我有預感,這回我將飛黃騰達,攀上人生頂峰。

正當我自鳴得意,卻有個日本人殺出,將我的美夢打醒。他透過翻譯向我提問:「民間傳說,掌中戲最高境界—『空手追風』、『靜觀出神』,可否請閣下示範一二?」

(以上摘文出自本書第一話「片山佳治」)