國立中正紀念堂管理處演藝廳重新整修華麗轉身 首推臺灣台語人權電影放映 18部優質電影映前導讀映後分享 活動精彩可期

(中央社訊息服務20250822 17:45:51)國立中正紀念堂管理處演藝廳重新整修,轉型為常態性播映人權電影的場域,整修後舉辦之第一檔活動「臺灣台語人權電影放映:相招來去看電影.學台語」,今(22)日舉辦開幕式,文化部長李遠、國立中正紀念堂管理處處長張惠君、行政院推動轉型正義會報委員呂建興、國立臺灣博物館館長陳登欽、國家人權博物館館長洪世芳、國立臺灣交響樂團團長歐陽慧剛、公共電視文化事業基金會董事長胡元輝、國家電影及視聽文化中心行政副執行長林盈志、財團法人諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍、國家文藝獎得主紀錄片導演柯金源、導演吳旻炫等各界貴賓共同與會,為活動揭開序幕。

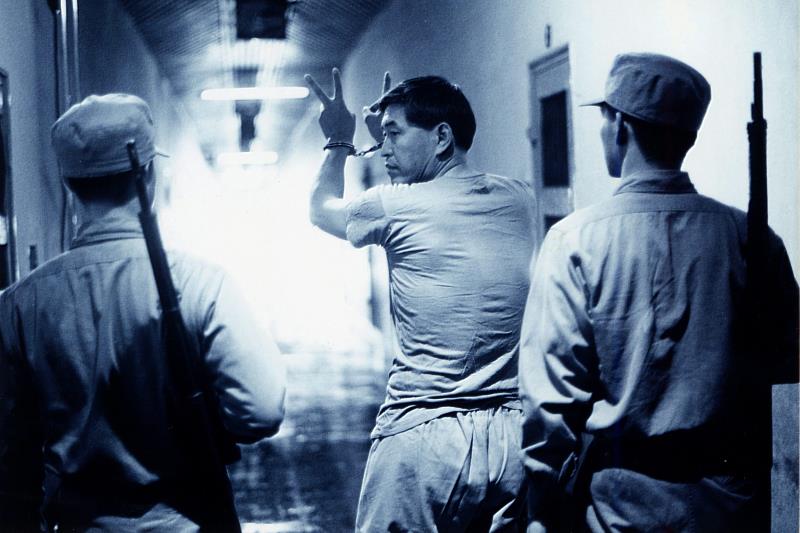

本次放映電影涵蓋1959年到2025年間,類型包括15部劇情片、2部紀錄片及1部動畫片,18部台語電影都是經典之作,透過電影看見臺灣社會變遷過程中,人權意識的轉變與進步。 開幕片選映導演萬仁作品,省思白色恐怖時期的《超級大國民》;此外,還有導演王童臺灣近代三部曲中的作品《稻草人》及《無言的山丘》、導演林正盛獲東京國際電影節青年導演競賽銀櫻花獎作品《春花夢露》、漫畫家葉宏甲作品改編為動畫《諸葛四郎大戰魔鬼黨》、國家文藝獎得主紀錄片導演柯金源作品《神殿》等18部台語人權電影,將自8月22日起至10月31日放映34場;同時,加碼放映《流麻溝十五號》、《獵人兄弟》等4部華語人權電影和3部短片。

文化部長李遠表示,「45年前這裡只講一個人的故事,45年後演藝廳重新開張,第一檔就是要以台語片說各種臺灣歷史,這是中正紀念堂重要的一步」。作為臺灣新浪潮電影時代一員的李遠致詞時,細數從導演李行1959年《王哥柳哥遊台灣》開啟台語電影的風潮,創下一年有200多部台語電影上映的「臺灣有個好萊塢」年代,到歷經政府管制,在1982年最後一部歌仔戲台語電影上映後,很快接起的臺灣新浪潮電影時代,眾多導演如萬仁、侯孝賢、王童等在政府強力管制下,仍奮力地將電影融入母語。接續1996年導演萬仁《超級大國民》直接觸碰白色恐怖議題,直到2020年後關於白色恐怖、二二八事件等,成為越來越多導演探討的題材。

李遠說,去年7月15日中正紀念堂儀隊從堂體內走到廣場,儀隊從只捍衛1個人,到捍衛整個臺灣的民主,這一步走了很久,也是直到踏出這一步後,才發現中正紀念堂去年的來客數不僅沒有影響,反而增加了40萬。今年6月行政院推動轉型正義會報同意中正紀念堂中長期轉型為「民主紀念園區」。李遠說,「這是一條不歸路,一條一定要往前走的一條路」,因此,除了持續推動各項轉型工作,從今年起中正紀念堂即與國家人權館合作辦理第一屆「臺灣國際人權電影節」活動,期許這個人權電影節未來能成為金馬獎、台北電影節之後的第三大影展,中正紀念堂的演藝廳也能成為如同想到中山堂就想到台北電影節一般,未來成為臺灣國際人權電影節的代表性場地。

國立中正紀念堂管理處處長張惠君表示,歡迎大家來參加台語人權電影放映會,今天演藝廳的完成要感謝文化部藝術發展司司長周雅菁在代理處長的期間為演藝廳導入5G、 8K的資源,也謝謝文化部長李遠將演藝廳重新定位,作為一個常態性映演的電影院,感謝行政院推動轉型正義會報,一直督促往前,未來會往民主教育園區邁進。同時,也謝謝台達電子工業股份有限公司及建築師張志成為演藝廳硬體做煥然一新的改變。

張惠君進一步說到,這次所選的電影跨度很長,可以看出臺灣社會文化的變遷,裡面的人際關係,家庭關係及人權關係都有很大的進步與改變,也可以看到臺灣這幾十年來社會的縮影,走到今天才有這個民主的國家與多元文化的社會,希望透過電影這個媒介,讓大家重新認識臺灣。

中正紀念堂指出,這次播映共計18部台語片,放映場次共達34場。感謝公共電視、國家電影及視聽文化中心、中影股份有限公司、諸葛四郎文化藝術基金會在版權上的協助,這些電影都非常精彩也很難得在大銀幕上看到,從最老的從1959年導演李行、田豐、張方霞的《王哥柳哥遊台灣》,到2023年公視出品的《阿波羅男孩》,以及今年剛出品從漫畫轉電影的《諸葛四郎大戰魔鬼黨》、秉持臺灣電影要走出自己的路精神創作的導演林摶秋2部台語片《五月十三傷心夜》、《丈夫的秘密》等。

行政院推動轉型正義會報委員呂建興致詞時表示,作為政治受難者,觀察中正紀念堂的轉型之路,不管是讓儀隊換位置跨出的一小步,還是之前舉辦「自由的靈魂VS.獨裁者-臺灣言論自由之路」常設展,以及今天為了恢復母語而播放的台語電影,「都是花了很長時間,透過集體的力量集結起來,費盡千辛萬苦才踏出的」,肯定李遠對轉型正義的推動,才讓轉型的業務得以持續進行。

依據行政院轉型正義會報決議,中正紀念堂未來作為深化民主教育及促進社會溝通對話的文化場域,演藝廳更新設備後,導入5G專網及8K投影設備,將常態放映電影及高畫質影片。透過這18部自1959年以來的台語電影影像,可以看見臺灣民主社會的各個面向、民主與人民生活的連結,更可以看見臺灣社會變遷,人權意識的轉變,進一步認識民主、自由、人權與社會發展進步的關係。

為讓影迷深入了解電影故事,每場均邀請學者專家導讀及映後分享活動,例如國家文藝獎得主紀錄片導演柯金源導讀《神殿》;諸葛四郎與真平漫畫創作者葉宏甲長子葉佳龍導讀動畫片《諸葛四郎大戰魔鬼黨》;俗女養成記原創作者江鵝導讀《回來安平港》等,引導民眾透過電影視角,深度探討影片內涵,同時也可以學習台語使用。

為鼓勵民眾參與,每場次入場前100名,且全程參與映前映後活動者,可獲得該場電影磁性藏書票1份;每場次結束後可於集章卡蓋紀念戳章,累積觀影戳章滿17場次者,可獲得主題帆布袋1份,觀影滿34場次者另有神祕兌換品。活動也配合文化部「培育台語家庭計畫」集點,民眾若完整參加電影放映及台語映前映後活動者,可累積點數。

「臺灣台語人權電影放映」是「2025年臺灣國際人權電影節」周邊活動之一,國家人權博物館主辦臺灣國際人權影展,已邁入第9年,今年正式更名為「臺灣國際人權電影節」,本屆結合使用國家語言的臺灣台語人權電影,讓臺灣國際人權電影節的內容更加豐富,相關放映活動內容可上網查詢(https://reurl.cc/0WZ7v9)。

「2025臺灣國際人權電影節周邊活動--臺灣台語人權電影放映:相招來去看電影・學台語」

放映期間:114年8月22日至10月31日

地點:中正紀念堂演藝廳(臺北市中正區中山南路21號)