赴美研習教師翻轉課堂思維 臺科大舉辦EMI教學論壇共創雙語教學新典範

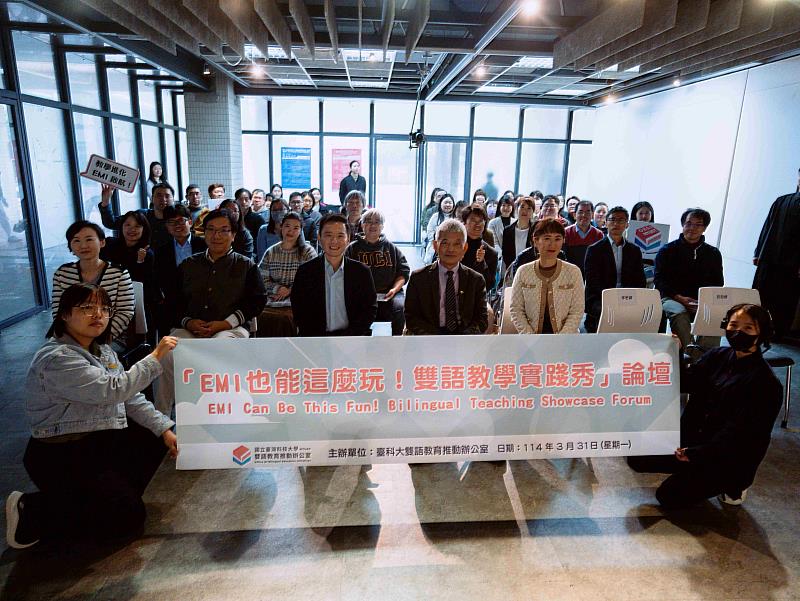

(中央社訊息服務20250428 09:54:33)六個學院、十門課、十種教學風格,一場論壇讓來自不同領域的教師齊聚一堂,共同探討EMI教學創新。由臺科大雙語教育推動辦公室主辦的「EMI也能這麼玩」雙語教學實踐論壇,邀請11位剛從美國加州大學爾灣分校(UC Irvine)研習返國的教師分享教學新招。從動畫圖示、AI工具到微積分口說訓練,現場交流熱烈,豐富的內容也讓與會者驚呼:「這不僅是英語教學,而是教育思維的重建。」

論壇中,教師們以豐富的跨領域經驗展示EMI教學的多樣化實踐,為臺科大在推動雙語教學上的努力寫下重要里程碑。活動中也頒發「優化EMI教學技巧」獎項給22位教學表現傑出的教師,表揚他們在教學現場的創新嘗試與卓越表現。副校長劉志成強調,雙語教學不是某一學科單打獨鬥的任務,而是全校性的集體實踐,「我們的教師正用創新與勇氣,實驗EMI在臺灣高教的無限可能。」

此次能促成教師跨領域共學、共創的幕後推手,是雙語教育推動辦公室執行長洪紹挺,他親自帶領來自工程、電資、管理、應用科技、設計、人文社會及產學創新等七大學院的教師,赴美進行為期11天的密集培訓,接受專業的EMI教學工作坊與實地觀課訓練。洪紹挺表示,如何凝聚跨領域教師共同學習與成長,是一項極具挑戰的任務,「但這次我們做到了!教師回國後,將國際經驗與本地課堂相結合,開創出屬於臺科大的教學語言。」

在眾多分享中,來自越南的工程學院教授武德勝(Duc-Thang Vo)是一大亮點。他在課堂中親自繪製圖示,並搭配動畫與實驗影片,協助學生突破語言障礙及抽象知識理解的雙重困難。他分享:「EMI不只是英語教學,更是視覺思維的翻譯。當學生看懂了,才有開口說的勇氣。」他的經驗也展現臺科大EMI推動下的國際化與多元文化參與精神,讓EMI教學在本地與全球接軌的同時,也更貼近學生的學習脈絡。

電機系教授沈哲州則針對EMI微積分課的挑戰提出教學設計。他設計「能讀能懂」到「能懂能說」的學習流程,幫助學生從理解解題步驟到能夠用英語完整敘述解題邏輯,逐步建立思考與語言的雙重能力。通識教育中心助理教授黃淑怡則是從調整教學節奏著手,她提到:「我學會刪減投影片數量,留更多時間給學生反應與討論,效果出奇地好。」

EMI教學資源中心副執行長王瑩總結,EMI的未來不應只是語言媒介的轉換,而是整體教育思維的變革。她強調,「我們要從設計教學活動的角度出發,創造學生真正參與、並回應多元需求的課堂體驗」,她也鼓勵教師運用AI與新興科技工具,打造延展性強、沈浸感高的學習環境。

這場跨學院、跨文化、跨語言的交流,不僅是一場論壇,更像是一座橋梁,串聯起教學創新與國際接軌的願景。正如洪紹挺執行長所言:「EMI不只是政策目標,它是臺科大教育力的一種語言。」在全球高等教育競爭日益激烈的今天,臺科大以行動證明,唯有持續創新與自我挑戰,才能在國際舞台上發聲,讓教育真正成為改變世界的力量。