看見照片中的「我」 國家攝影文化中心「多重鏡像中的自我身影」展覽 精采「看」點!

(中央社訊息服務20240603 13:38:10)藝術家李小鏡於〈自畫像〉中,以自拍像為基底,運用影像合成的手法,將自身的形貌由猿猴逐漸轉變為人類,再轉化為藝術家所想像的未來人類。四聯幅的作品不僅展現由一張照片反射的多重想像,更是藝術家透過自我影像出發,探索人類起源與物種演化等獨特議題的思考。

國家攝影文化中心當期展覽「多重鏡像中的自我身影」由國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系陳永賢教授策劃,以藝術家在影像中呈顯的「我」為主題,在當今網路傳播與AI影像生成更為便捷的時代,透過鏡像反射於作品中呈現的第二張臉,進一步探索「自我」與外在社會的緊密聯繫,並從中探索身分與認同。

從時代更迭到多樣媒材,展現豐富創作能量

以自我身影的創作為切入點,此次展覽不僅展現了不同時代的藝術風貌,更突顯了影像藝術的豐富創作媒材。本展有臺灣早期寫真照相館的施強、林草等自拍肖像,以及1960年代張照堂現代前衛的攝影創作,乃至當代藝術創作者如石晉華、姚瑞中等對文化議題的探索,顯現不同時代藝術家對於自我的凝視與想像,亦映照出臺灣社會文化的脈動。

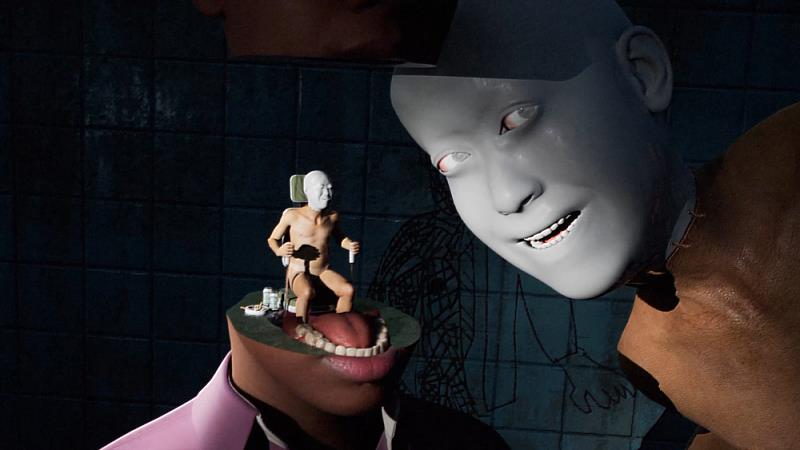

當代藝術創作者們使用了多元的媒材與手法,例如侯怡亭以攝影為基底結合手工刺繡的創作,以及黃博志利用掃描機替代相機,以數位手法進行創作,或是李亦凡運用「遊戲引擎」製作藝術家的分身,展現創作的多重可能,更成為本展不容錯過的看點。

從身分認同到生活日常,思索豐富議題

創作者們透過鏡頭凝視,也透過作品顯現自我。本展探索由生活日常到身分認同等豐富議題,呈顯「自我」並非遺世獨立的存在,更連結於社會文化脈絡之中。藝術家何孟娟在〈旋轉木馬〉作品中,將自己裝扮成白雪公主、新娘、孕婦等不同形象,共同乘坐在旋轉木馬之上,透過童話與現實的衝突並置,思索女性身分追尋自我的疑惑。

藝術家致穎的創作中,開啟「自我」對外界思考的起點。藝術家將超市收銀機輸送帶當成跑步機,在賣場運動的荒謬舉動引人發笑,同時帶領觀者思考日常生活對我們的制約。透過這些作品,藝術家們不僅展演出自我形象,更進一步思考身分認同、身體、空間與社會等豐富議題。

展覽精采內容不容錯過 一同探索「自我」的豐富奧秘

創作者們以多元的影像媒材鏡射出時代脈動、社會文化,乃至於身分認同等多元議題,「多重鏡像中的自我身影」由自我身影出發,透過策展人陳永賢選件50名藝術家的百餘件精彩作品,藉由「凝視自我」、「反身顯影」兩個子題,展現藝術家如何藉由創作顯影自身,映照對社會脈絡的深刻反思。歡迎大家一起來國家攝影文化中心觀展,欣賞精采作品,也重新探索「自我」。 展覽及相關活動資訊請參考國家攝影文化中心官網https://ncpi.ntmofa.gov.tw。

「多重鏡像中的自我身影」

凝視自我

展覽期間:2024年4月23日起至2024年8月18日

展覽地點:國家攝影文化中心臺北館301-303、305展覽室

展覽資訊:https://reurl.cc/5vpGeR

反身顯影

展覽期間:2024年5月16日起至2024年9月22日

展覽地點:國家攝影文化中心臺北館201-203展覽室

展覽資訊:https://reurl.cc/GjEo73

(廣告)