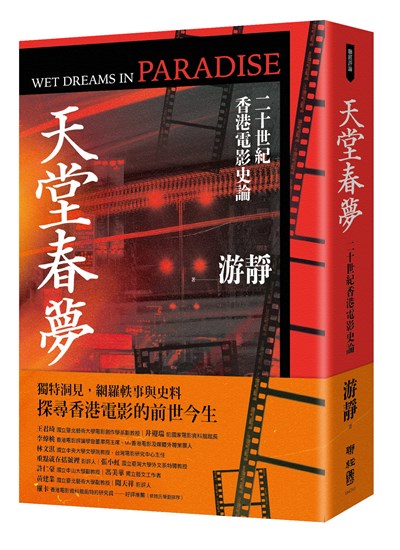

電影是時代變遷的見證者!

本書重溯香港上世紀20至90年代的文化脈絡,

建構出香港電影中文化政治的史觀,

對昨日與今日的香港,提供不一樣的理解。

作者游靜爬梳大量原始資料,穿梭於電影個案解讀、影人自述,及時空政治脈絡分析;大歷史與微歷史之間,國、粵片兼論,細緻勾勒出香港百年璀燦光影,洞察歷史足印的偶然與必然,為華語電影研究、殖民及冷戰研究、香港文化研究,開創新天。

透過回顧香港電影史,進一步深思過去耳熟能詳的電影、人物、性別角色、文化歷史及其構成,體味今天華語以致全球流行文化,如何依舊從這份龐大深厚的歷史遺產中取經。

內容節錄

《天堂春夢:二十世紀香港電影史論》

富貴時代:喜劇之逼人

要了解香港電影迂迴複雜,與政治千重的關係,與其中的再現政治,喜劇是一道太重要的門路。中國現存最早的敘事電影《勞工之愛情》(又名《擲果緣》,鄭正秋編劇),是一部喜劇,寫小人物間的爭逐與求愛,為明星影片股份有限公司在一九二一年上海創立之初攝製一系列四部影片之一,其他三部分別為《滑稽大王遊滬記》、《大鬧怪劇場》和《張欣生》,四部電影的出品年分均為一九二二,導演均為張石川。雖然現在已經無法看到這三部電影,單憑片名與倖存的文字資料推論,除了《張欣生》為倫理犯罪片(可能融入動作元素)外,其他均為喜劇。目前可見對於《滑稽大王遊滬記》的橋段為:「滑稽大王選汽車不靠眼睛,要汽車一字排開,靠閉了眼睛用手去摸〔……〕,滑稽大王參加宴會無一不給人帶來麻煩和笑聲。最後,在他即將離開上海的時候,更是鬧出了真假滑稽大王的笑話。」對《大鬧怪劇場》的評價則有:「早期滑稽短片注重的不是情節,而是一個個笑料的拼湊。」現在讀來,會發現這些情節在過去幾十年的香港喜劇電影中也經常出現,連把人生比作表演(劇場)、真假難辨的後設(反)邏輯,都一脈相承,至於不講究情節而偏重笑料的沓浪而來,不正是香港八、九十年代喜劇電影的特色?

從階級差異矛盾發掘笑料,站在小人物的位置表達對現代資本主義社會、科技文明的反抗,也是二十世紀初全球喜劇電影的底色。值得注意的是,香港在大半個二十世紀電影史的發展歷程中,其喜劇進路竟然從來沒有離開過這個關注;在八、九十年代,大約九七年以前的十年間,在貼近當代社會呈現的同時,風格上卻回到中國敘事電影不注重發展情節的前現代階段,猶如嬰孩拒絕從母體出生進化成長,拒絕參與現代敘事電影的進程,如論者曾說,「一九八○年代的很多香港電影有點像是一種雜耍表演」;「在文本形態上,一九八○年代的香港電影,尤其是這些電影中的喜劇電影紛紛表現出一種『市民狂歡』的文化特徵。」可以說,香港喜劇電影發展得最「成功」(在香港或/及亞洲最賣座)的時候,也是它最義無反顧、腦花四濺地生產出一次又一次,向歷史說不的(無)權力位置與機會,為觀眾開墾出最充分享受、徹底沉醉於自己挫敗感,叫時間幾近徹底停頓的輪迴時刻。我以為這也是為什麼在華語社會每年遇上公眾假期、重大假日,電視上又會重播這時期香港喜劇電影的原因,其受跨族群、跨時空的喜愛,歷久常新。本書的最後兩章,旨在向八、九十年代的香港喜劇電影,致以最深的敬意。

本章首先透過重讀三部八十年代中後期相當賣座、影響深遠的喜劇賀歲片,瞥見所謂「黃金」時代的香港電影如何建立另一種寫實,來構築、呈現與消費香港性,及其中隱含的階級、種族、性/別意涵,並進一步探索在香港身分出現前所未有危機的年代,香港電影工業如何回應,及協助港人消化重大社會歷史變遷。從這些案例也許可以瞥見,香港電影工業如何吸收並糅合了香港新浪潮及各種類型電影傳統的養分,迎合已經變天的市場遊戲規則。

一九八四年,鐘錶、時裝商人潘廸生找其好友岑建勳商議創辦電影公司,岑找來資深影人洪金寶(洪當時擁有嘉禾的衛星公司寶禾電影公司)合作。岑更網羅曾經與他共同創辦《號外》雜誌的陳冠中任電影策劃和編劇,宣傳主管是影評人舒琪。一九八五年,趁邵氏電影製作式微,德寶電影公司租用邵氏院線成立德寶院線,迅速壯大;又從新藝城挖來高志森、馮世雄、于仁泰、梁普智、姜大衛等導演。自一九八○年代中葉至一九九○年代初期,德寶集結一定的文化資本,與過去主流電影工業操作純粹從商業角度出發不同。隨著香港電影市場的中產化,德寶成功打造面向中產階層觀眾的電影。在香港一九八○年代,德寶與嘉禾電影、新藝城鼎足而立。

香港喜劇電影一直給人堆砌笑料加濫情橋段與誇張動作的印象,甚少被認真研究。跟歐美喜劇電影善於切入「普世」處境剛相反,香港喜劇片卻總是非常貼近一時一地的政治經濟現實。究竟運用笑料加濫情橋段與誇張動作的方程式,與港產笑片似乎同時達到的某一種寫實,兩者之間是否矛盾,關連在哪?本章透過細讀德寶的賣座片、影響廣泛的《富貴逼人》系列作為案例,幫助我們開始反思香港喜劇電影的類型特色,及其橫向的、與當時社會政治現實的關係。下章續把九十年代「無厘頭」喜劇電影的崛起,重新置於自五十年代起,香港喜劇類型片發展的縱向脈絡下審視,從而窺探香港五十年來笑語政治的來路與變異。