這是劉克襄迄今最嚴肅艱澀的著作,也是一本難產的書。

將近三十萬字的書寫,以地域分區,搭配時間軸線,從少年鹿野娓娓道起,直至1933年底次高山最終回的調查。內容涉及廣泛,每一面向皆是學問。除了直接分析,也援引當時的日籍或臺籍人物,例如鹽月桃甫、明石哲三、林獻堂、陳澄波、辜振甫、高一生、王雨卿等。透過這些人物的創作或足跡,輝映出鹿野忠雄的多元面向。

這些百年前的事蹟,在作者眼中依舊耀眼。他挖著寶,窮盡各方角度琢磨,解構出獨特的絢麗光芒。多想年輕時也能像鹿野忠雄這樣燃燒生命,邁向博物的旅程。

內容節錄

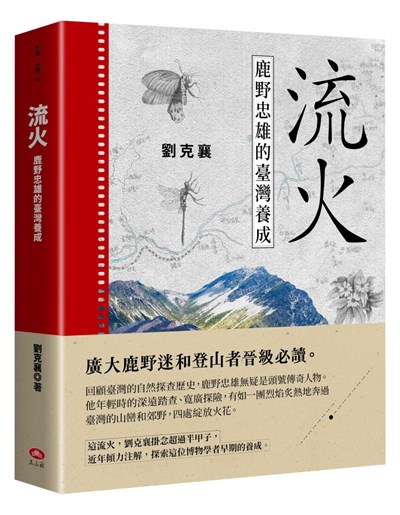

《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》

源起─初見經典

手掌大的裝幀書,套在一只硬紙書盒內,乍看像珍貴的手工絕版詩集。

什麼樣的精煉文字,居然可以裝進口袋型的小書,還能躋身於諸多臺灣史重要的著作之間。初次邂逅時,難免浮升這般好奇。

取下來檢視,小小書冊雖無史書的厚重,卻流露一奇妙的紮實感。鵝黃燈光的暈染下,封面圖案呈現講究的設計和裝訂。書名愈發可貴,《山と雲と蕃人と:臺灣高山紀行》,長年行山的我,迅速被拉近。不,應該是像小鐵釘,被磁鐵牢牢吸住般,再也掙脫不開。

緩緩展卷,首先映入眼簾的是目次。熟稔的高山之名,錯落不一地一行行排列,彷彿喜愛的新詩語句。再細瞧,整排印出的山巒,多在新高山周遭,顯見攀越的行程環繞於附近。彼時因學過簡單的日文,還爬過其中幾座,腦海裡隨即有了整本書的藍圖、架構和地理位置。接下,還有作者的行走旅次。

我整個人如空拍機,從高空靜默地滑行。由南往北,沿著全臺最高的新高山彙稜線,逐一巡視這些龐然如鯨脊的山背。難以相信,半世紀前,有位日本人早已縱走好幾回,而我才要展開全面的對話。

書本出版於1941年,翻開每篇完成的日期,幾乎在1930年代初。這是怎樣的作者,在那個日本人還不算熟稔的臺灣山岳,對原住民治理依舊採取高壓統治時,竟能遠渡重洋,深入各處偏遠的林野。長時旅居下,又如何爬梳過往的自然歷史和部落風土,展開各座山頭的認識。繼而,進行數十日的高山縱走。

面對此一小書隱藏於裡的浩瀚和深沉,瞬時間,我愈發有一孤單和渺小。每篇行山之文都是大塊文章,以歷盡千辛萬苦的跋涉,化為層層高疊的文字險嶂。從過往的時空裡,具體地在我眼前高聳,甚至迎面撲來。

還沒閱讀,我彷彿背上大背包,正要邁向臺灣的高山。沒想到,這本小書竟是這麼渾厚,才一翻讀,便沉重如二十公斤,將我壓得難以喘息。

我再確認,作者的名字:鹿野忠雄。

出版社:東京中央公論社版。出版年月:昭和16年8月5日印刷。10日發行。

此後作者的名字彷彿文面於我的臉頰,從此跟著我的自然行旅一輩子。但我也為出版的時間感到駭然,1941年夏天,中日戰爭進入第四個年頭。作者在此一物質有些匱乏的時局出版,何其不幸,又何其幸運。

一個出版時間上的詭譎不安,像巨大如黑洞的漩渦,攪動於這本書的背後。

我繼續審慎檢視。口袋版本大小的行山作品,以麻布皮包覆。當時那排排列著日治時期書冊的書架,少有手掌大小的。本書不僅格外顯眼,看來還有一講究而獨特的裝幀美學。封面簡潔明淨,上下低調地印有類似布農族斜紋織的紅青二色橫飾。扉頁插圖係橫亙雲端的高山群峰,下方是布農族木刻繪曆,似乎為歲時農耕、狩獵和祭祀的備忘紀事。

封面和扉頁,在在呼應了書本的內容。顯見在完成書寫後,作者連結集成冊的裝幀都有要求,必須跟其本人所踏查的山區緊密連結。作者還親自繪製,每一區域自己的登山路線圖,還有幾張當時的黑白攝影照片,清晰而生動地搭配。

日後,看到日本登山家田中薰的著作《臺灣の山と蕃人》(1937.6),由畫家岳人足立源一郎擔綱裝幀與插畫。書名簡明地躍於書盒,標題下方編排一幅高山素描。書封以紅和白為底色,中間鋪陳帶狀的原住民幾何紋飾。書寫內容包括南湖大山、奇萊連峰、松嶺、次高山和大霸尖山等相關資訊,加上林相、氣候、降雨和積雪狀況、風物景觀等。最後一章則是有關原住民的介紹。

鹿野晚了四年出版,不知有無受到前輩影響?卻更為精進、純粹,刪除知識的雜蕪,愈發展現高山質地的書寫。

至於,此書何以由中央公論社印行,可能跟作者中學時期同窗藤田圭雄有關。1940年代初,藤田正在該社任職,主要負責兒童文學出版,本身也是兒童文學創作者。藤田不只幫忙找到出版社,連書盒、封面、扉頁和編排都包辦了。至於書名,據說是作者甫新婚的夫人丹那靜子所命名。

小書出版後四個月,日本偷襲珍珠港,引爆太平洋戰爭。

初次邂逅的那年是1987年秋天,在八德路的臺灣分館(現為國立臺灣圖書館,位於中和)。我正癡狂地從《IBIS》或英國皇家地理學會期刊等,爬梳西方人在臺灣的旅行,同時蒐集跟各個區域的自然風物報告。

當時跟臺灣相關的日本文獻和西方書冊,全部堆疊於半個籃球場大的地下室。兩區僅隔一條走道。有興趣者持身分證登記,可走進去借閱。我常在那裡待一整天,主要時間都在西文書冊區翻讀。休歇時,才走到日文書籍這頭,胡亂走逛。

那次便這樣,沿著日治時期的書籍瀏覽。逐一觀看時,突然間,在一排日文地方風俗和文史著作裡,偶然卻也必然地撞見了它。

之前,剛好在蜂須賀正氏和宇田川龍男的〈臺灣鳥類研究〉(1950&1951)裡,翻讀到一則關於作者的消息。兩位作者對他相當推崇,特別提及鹿野在次高山(雪山)的長期鳥類調查。

他們對這位年輕學者給予驚嘆的讚譽。我因而對他的名字印象深刻,但也好奇,年紀輕輕的他,仍在求學階段,何以有機會及能力,可以迢迢前來臺灣,進而在猶處於蠻荒的高山野地,如此瘋狂又廣泛地進行動物、冰斗和生物地理學的調查,最後擴及民族學和先民考古。

看到這本書時,我愈加震懾了。他顯然比我想像的更加狂野。那個年代,他不僅深入臺灣的偏遠之地,進行大規模的部落和森林踏查,還冒著被蕃人出草,縱情於高山的探險。

以前翻讀文獻,陸續找到一些有關鹿野觀察鳥類和昆蟲的紀錄,卻不知還有這本小書的存在。當年他何以要來,又如何前來。這些山又有何魅力,非得前往攀爬,跟眾多鳥類、昆蟲存在著哪些關係。還有各地部落扮演何樣角色,都是我潛藏於內心深處的好奇。

完成這本書的主要踏查時,作者才二十四歲,東京帝大二年級生。新高山區攀爬過程大致集中於1931年8月前後。作者憑藉著無比熱情與壯志,連續登山五十天。七篇遊記裡,只有一文關於卓社大山的記述,早在1928年高校時期完成。而更早時,臺灣的諸多高山和荒野,他已踏訪無數。新高山也有好幾回。

除了七篇遊記,出版前夕,他再補了一篇〈新高雜記〉綜合新高山彙的心得,詳加敘述布農族於此山區的種種生活。作者熱愛山林健行,渴望成為一位布農獵人那樣生活的欽慕,全然流露。

這位早年的地理探險人物,在臺灣高山環境去來,過去少有人提及。在我接觸19世紀地理大探查年代的著名遊記裡,本書呈現了自家的高山見聞。我要如何看待,頓時成了一樁大哉問的龐然課題。

我彷彿首登一座臺灣高山,爬到頂峰時,才發現有人已來過,而且早了一個世紀,在現場留下了豐厚龐然的輝煌見證。橫躺在眼前的書冊,以優美典雅的文詞,歌頌著新高山彙。百年前,一個年輕人在臺灣野外,具體地實踐自己的夢想。怎奈戰爭到來,他被迫遠赴南洋,投入一場無法回來的戰爭。

二十七歲時,他是這座島的傳奇。三十八歲時,成為永遠。

鹿野忠雄,1906-1945?

1980年代末,初識時,我還沒能力,全然進入這個世界。那時雖愛不釋手,卻也敬謹地閤上書本,放回書架,繼續跟其他史冊並列。只是心頭就此擱著,他的書寫和事蹟。

原本想等過一陣,自己準備好時,再來好好面對。沒想到這一放回去,再度翻讀時,面對這本臺灣早年最經典的高山書寫,竟已是半甲子之後。