納達爾總是右腳先踏進球場 幸運儀式背後有科學解釋【書摘】

(中央社網站)網球名將納達爾(Rafael Nadal)上場前有一連串儀式:他總是右腳先踏進球場,比賽前檢查襪子的高度,把兩瓶水整齊的擺在固定位置;而且在比賽暫停時絕不踩到球場上的白色邊線。很多運動員(或者平凡如你我)都有類似的習慣,相信這類儀式會帶來好運。這其實不是迷信,而是有正面效益的「妄想」。

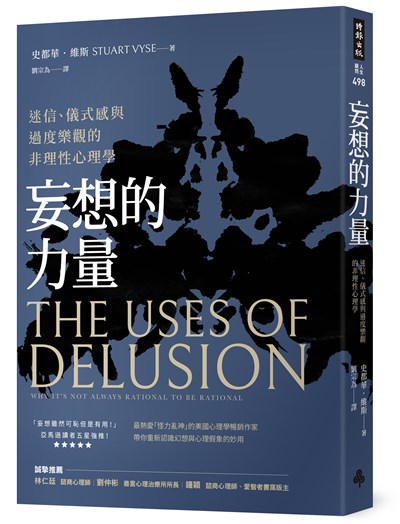

妄想(delusion),這個名詞聽起來帶有負面意涵。任教於美國羅德島大學,專攻迷信與非理性行為的心理學家史都華維斯(Stuart Vyse)認為,理性與邏輯很重要,但每個人的偏見、不理性的那一面有時應視為一種特徵,而非缺點,不一定要被完全抹除。

維斯在新書《妄想的力量》寫道,根據美國精神醫學會的定義,妄想是「雖有足以反駁的證據,但還是無法改變的固著信念」。雖然嚴重的妄想是一種疾病,但在人生中,我們卻是靠著適度的妄想才能克服困難、達成目標、走過低潮,這甚至是生活不可或缺的習慣。中央社取得授權與您分享部分內容:

儀式的功用

一般而言,提升運氣的正面迷信比較實用。不管是參加比賽、準備考試、求職或上台做簡報,有些迷信的想法,就能有好表現。例如,有的人比賽期間會穿同一雙襪子、以特定的方式綁鞋帶、在第一次發球前精確地拍球5次:這就是網球名將小威廉絲(Serena Williams)會做的事情。透過這些小動作,她轉變自己的心理狀態,以提升在賽場上的表現。這不是魔法,而是有益的妄想。許多球評認為,小威廉絲是有史以來最傑出的女子網球選手,而這些迷信行為是她獲得成功的原因。

運動員的迷信行為,都是在比賽開始前的儀式。近年來,心理學家開始關注儀式的心理作用,也更加證實它們對生活的益處。我們都知道,有些明星球員會有自己的賽前儀式,但也許他們本來就很傑出,才會發明那些小動作。

優秀運動員也許有某些特質,所以會偏好儀式感,這兩者的因果關係還很模糊。因此,心理學家開始做實驗,以觀察其效果如何。不過,哪些行為才算是儀式,又是否能歸類為妄想呢?

研究人員指出儀式的3項特徵。首先,儀式有嚴格的順序與步驟,每次執行時都要照辦。其次,它有一定的象徵意義,特別是跟宗教有關。猶太教的逾越節晚餐原文為Passover seder,而seder就是意味著「有條理、有順序」。每年逾越節開始時,信徒採用同一套飲食規則去度過這些日子。同樣地,伊斯蘭教徒每天會祈禱5次,而且姿勢都一樣,包括將身體朝向聖地麥加。天主教徒唸玫瑰經時也有固定的禱告儀式,以一個星期為週期,每天都要獻給不同的「奧蹟」。

不過,也有許多常見的儀式沒有宗教意義,也不帶有迷信的意味。最後我們要談到,儀式與特定目標間的因果關係是間接的。舉例來說,某位籃球員上場比賽前都要練罰球,這不算賽前儀式,而是為了等一下有好表現,所以此動作跟目標有直接的因果關係。另一方面,如果他每次開車去球場時一定要聽麥可.傑克森的歌,或是賽前按照一定的順序著裝,那這些動作就是儀式了。

儀式的作用機制很簡單:它能產生一種控制感。焦慮和控制感的關係一直是心理學的核心議題。失去控制感會令人焦慮;焦慮時也會覺得失去控制感。嚴格執行一系列清楚的動作,就可以恢復掌控感,覺得這世界一切如常。

大家一起瘋

那麼,儀式可歸類為妄想嗎?從理性選擇理論來看,在兩種情況下,儀式是不理性的。首先,當事人深信儀式與結果有直接的因果關係。這種不理性的認知不但是迷信,也違反了前述的新定義,即它與預期目標只有間接的關係。

網球明星納達爾上場前有一堆繁複的儀式:總是用右腳踏上球場、在比賽暫停時絕不踩到球場上的白色邊線、發球前不斷調整衣服的肩線。他相信它們能帶來好運,所以要歸為有用的妄想。

第二種不理性的儀式則是要透過中介者來舉行。有些人會祈求神靈或惡魔這些超自然的力量,但這在科學上沒有根據。舉例來說,拳擊手會懇求上帝賦予他左勾拳有強大的力量。這種想法沒什麼根據,但他因此卻表現得更好。

大多數學者所研究的儀式都是世俗和非迷信的,而能夠減少焦慮和增加控制感的,其實是行為,而不是信念。有些儀式包含念咒語,但裡面有當事人的願望,所以不必然是迷信。研究顯示,大多數的生活小儀式與宗教或迷信都無關。有46%的受訪者表示,自己會有些緩和焦慮的儀式;在這些受訪者中,20%的人說那跟宗教有關,而17%的人說自己有點迷信。

因此,雖然我們會用各種儀式來面對困境,但不一定會持有非理性的信念。也就是說,它們是有益的,但不是妄想。然而,如果迷信或宗教信仰能幫助你度過困難,那就未嘗不是好事。(書摘由時報出版授權,編輯:邵曉潔)1121019

- 作者|史都華‧維斯

- 譯者|劉宗為

- 出版社|時報出版

- 出版日期|2023/09/26

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。