幼獅文藝──從反共愛國走向青春無敵

2023年是疫情解封的一年,我們與許多朋友重逢,也與許多朋友告別;我們告別了誠品,也告別了《幼獅文藝》雜誌。

作為許多文藝青年的「第一個」舞台,曾任《幼獅文藝》主編長達17年的作家吳鈞堯這麼形容它:

「一座橋樑。」

吳鈞堯說:「在年輕人走向比較社會性的文學園地之前,他可能不是很有信心,《幼獅文藝》剛好提供一個像橋樑一般的角色。」

但一開始的《幼獅文藝》不是這樣的。

《幼獅文藝》原來是中國青年寫作協會的文藝刊物,創刊於1954年3月29日,「幼獅」諧音youth,象徵文藝青年,中國青年寫作協會隸屬中國青年反共救國團總團部所輔導的青年文藝團體,由當時的救國團主任蔣經國主持。

《幼獅文藝》一開始是的主要任務,是向青少年宣揚反共愛國意識。

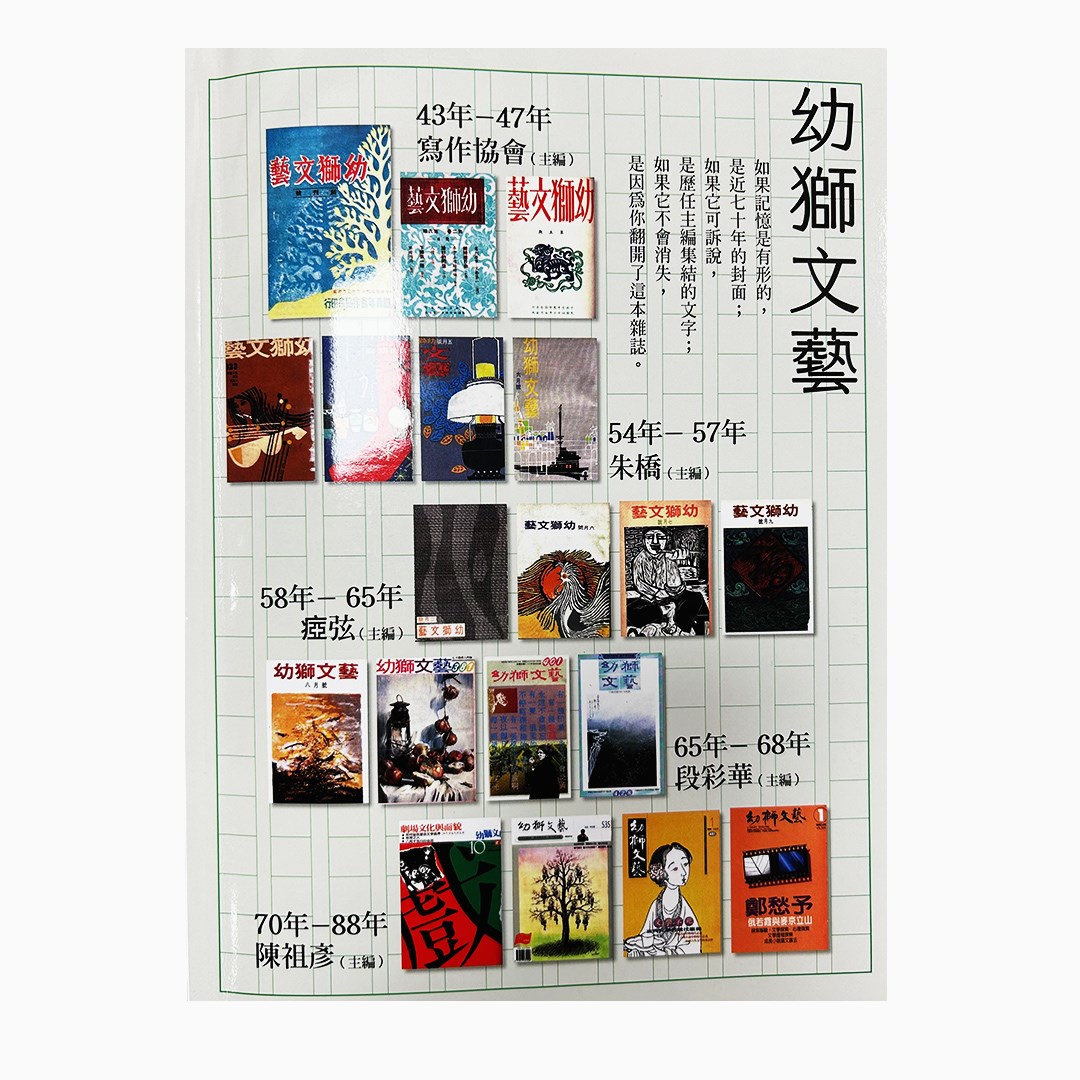

不過這樣一份被賦予政治任務的青年刊物,卻在歷任主編的耕耘下,展現豐富多彩的樣貌,如同一頭恣意展現才華的「幼獅」,活力充沛,而且青春無敵。

朱橋搭橋 一線作家加盟

首先是朱橋,他自1965年起擔任主編,開始推動企畫性編輯,每一期都預先設計專題,再配合舉辦座談會,讓文學更容易聚焦議題,這樣的作法成就這本刊物的第一個黃金時期。

在朱橋熱情邀約下,《幼獅文藝》網羅朱西甯、司馬中原、陳映真、鍾肇政、鄭清文、李喬、史惟亮、許常惠等1950、1960年代台灣藝文界的菁英,華麗的名單與青年學子的作品相輝映。

同時在朱橋的改版之下,刊物的封面及美術呈現活潑多元,令人耳目一新,從此《幼獅文藝》擺脫宣揚愛國思想的青年刊物,開始朝專業多元的純文學園地前進。

到了1969年,瘂弦接續主編工作,「幼獅」又再進化。當時瘂弦的編輯重點在「加強幼獅文藝對全球華文創作的影響方面」,「把刊物的格局放大,廣邀海外作家的稿件,使台灣成為世界華文文學的中心」。

瘂弦跨刀 放大刊物格局

此時的《幼獅文藝》有鄭臻「文學氣象臺」報導國外文學風向;顏元叔譯《西洋文學批評史》,並且囊括海外學者唐文標、劉紹銘、葉維廉、聶華苓、林以亮、陳芳明等作家作品。

近期由林靖傑執導、以吳晟為傳主的紀錄片《他還年輕》中,可看到吳晟談他自己的初試啼聲之作,正是在瘂弦的邀約下,大篇幅刊載於《幼獅文藝》,受到極大關注。

吳鈞堯特別推崇朱喬、瘂弦兩位朱橋,「朱橋扮演的是文藝青年走向文藝壯年的『橋」樑,瘂弦則持續彈奏著屬於年輕人的樂章。」

後來又歷經段彩華、陳祖彥等主編,風格愈趨向「年輕化」與「校園化」。

不過,根據文化部「台灣大百科全書」記錄,《幼獅文藝》曾一度因兩大報副刊文學獎的備受重視、「新星製造機」,《幼獅文藝》逐漸退出文壇第一線的位置。

新星專欄 推動新世代風潮

直到1990年代初期才重新透過中國青年寫作協會林燿德策劃「九○年代新星專欄」,推動新世代文學風潮,重回文藝青年的懷抱。

1999年9月起,吳鈞堯接任主編,在春秋兩季開設幼獅文藝寫作班、舉辦「華文成長小說文學獎」等活動,透過實際行動與文藝青年站在一起,持續貼近新世代文學脈動。

吳鈞堯說,他在《幼獅文藝》任職17年,為雜誌社辦理50與60週年慶,偶爾與老同事聯繫,也常詢問70周年慶事宜,沒想到迎來的卻是停刊的消息。

幼獅精神 謙虛、樂於學習

吳鈞堯說,這是一段值得紀念的歲月,身為編輯,他從不敢以前輩自居,而從《幼獅文藝》「出道」的年輕作家們也都有一個特質就是「謙虛」,「謙虛跟樂於學習就是幼獅的精神」。

吳鈞堯說,「幼獅精神」不會隨著《幼獅文藝》的停刊而消逝,而是不斷開枝散葉,相信《幼獅文藝》只是階段性任務暫告一段落,文學的路漫長而遙遠,需要更多「幼獅」接力傳遞。

文化熱炒系列文章

文化熱炒系列文章