雲門的45之前.雲門的林懷民之後

「以後,如果你的小孩或你身邊友人的小孩,說對跳舞多有興趣、多有天份,想走這條路,拜託,幫他打斷腿,再接起來,讓他可以走路就好。」在旅館大廳外等待check-in時,林懷民突然開了口,話裡透露的一絲酸楚,隨著他手上點著的菸一起飄了過來。

那是7月14日早晨,雲門舞集一行人風塵僕僕,經過2次轉機、18個小時的飛行,終於落地巴塞隆納。以文化自豪的這座西班牙大城,是雲門創團45週年前海外巡演的最終站,在這之前,是馬不停蹄的90天、9國演出;在這之後,迎接著雲門的是下半年的國內演出。

這樣的日子,其實一直是雲門的日常,不過今年有點不一樣,因為創辦人林懷民即將於2019年的年底退休。這消息自去年年底宣告後,在世界舞壇炸出了一個巨大的隕石坑,那意味著一個時代的舞台風景即將謝幕,外媒的形容是:「象徵一個世代的結束」、「世界舞蹈版圖無法彌補的缺憾」。

於是,走過每一站,從媒體記者、舞評家、經紀人到場館與藝術節的總監,所有人都關心林懷民的退休安排、問他雲門的未來,也好奇他的心情。然而海外巡演有著一定該做的事和除不去的殘酷,林懷民幾乎來不及、也沒辦法有太多心情,只能私下叨念著如同地球運行軌跡般固定的巡演SOP:「搭飛機、轉機、落地,還在時差裡,又開始暖身、上課、給筆記,進劇場、彩排、演出,打包、上飛機。」

努力,努力,再努力

1975年,雲門成立不過第二年,就首度出國演出。隨後在經濟起飛、開放的80年代,台灣商人拎著皮箱踏出國門、繞著地球跑,拚外匯存底,雲門的足跡一樣遍布全球,只是他們拼的是台灣的文化存底。於是,歐美各大藝術節、各國的文化重鎮與首都…,雲門一站不漏,那過程講白了就是跑攤拜碼頭,活脫脫的像是選舉拜票,「你得一站一站去、連年去,到現在還是得去,讓他們看見,讓他們記得。」

人生是一連串的選擇所造就,早自1973年9月23日、雲門創團首演的那一天後,林懷民的名字就再也無法和雲門分割,他的一舉一動、一言一行,再也不只是嘉義新港林家的林懷民,所有一切都存在團隊之中。雲門就是林懷民,林懷民就是雲門。

林懷民說,自己是個鄉下小孩,面對如此寬闊的世界,若要證明價值,別無他法,就是努力、努力還有努力,如果不小心跌倒了,那就爬起來,看準目標,繼續走。雲門和林懷民如今都成名了,但絕大多數人不了解、也未曾看見的,正是呈現在不斷重複的日常和持續奔波之中,數十年如一日的跑碼頭、打天下。雲門今日在國際舞壇的地位由此而來,也正是這種固執的勞碌,讓林懷民站穩了一席之地,讓他的退休,成了全世界的大事。

眾人最喜歡詢問林懷民45年來經營雲門的心法,說起來其實大概也就如此。很多人只見雲門今日風光,但羅馬從不是一天造成,低調成性的林懷民,也極少緬懷來時路、傲談當年事,尤其是那些聽來很淒苦的故事,諸如搭著灰狗巴士、一週內移動美國七州演出;在莫斯科住進宛如難民營的公寓旅館,得搶食早餐、水管流出的還是黃鏽色水等。

老派、顧全大局與惦掛後輩的人

林懷民71歲了。前年底出了一場嚴重車禍,粉碎性骨折的腿還需要復健,因此無法久站久走,海外巡演的長途飛行,對他而言極為吃力,遑論惱人時差。逼人的,有放不下的眼前演出硬仗,與台灣辦公室不斷傳來,需要他決斷的各種事項。

他本來就是「厚操煩」的人,所有事都看得遠、盡量早安排,宣告退休一事,他多年前就開始細密想著,理由是:「這樣做是對的、是好的,對團是好的,讓大家有時間去準備、工作,而不是我已經累到要去死掉了才做這事。」他說,「台灣就這樣一個團,不管未來這個團演什麼、怎麼演,她必須活下去。我知道,她會有一種新的(氣象),當然只能是新的,必須是新的,才能跟年輕人講話,而那是什麼?我也不知道。」

他同時是老派、顧全大局與惦掛後輩的人,他坦言,「選擇那時候講(退休),是因為在那個時機點是好的,因為在國際上,我還說得上話,能安排得上一些事,萬一哪天,等我作品不行了,那要做什麼,也很難了。」

於是,面對外媒的訪問,不論對方問演出作品、問雲門、問身體健康,林懷民必定將話題繞回雲門下一任總監鄭宗龍,然後一個字母接著一個字母,清晰、緩慢地拼出鄭宗龍的名姓,要對方記下。

舞者的未來,台灣人的遺忘,媒體的責任

在首演後、第二場演出前,那是給完了舞者筆記的空檔,難得空白了一段時間,在排練場外的廣場,吹著風,要林懷民試著想像退休。他笑了,「這些舞者都很棒,我很喜歡他們,退休就表示沒機會像這樣、這麼密切的看到他們了,會怎樣呢?我也很好奇啊。」

外人總說他辛苦,心疼他身上包袱大,他望著眼前的舞者,低聲說:「他們很可憐,一直這樣跑(世界),但他們好了不起。」他說走上這一行,「年輕時容易餓死,年紀大時、成功時容易累死。」

因此,舞台上的演出表現之外,他總也「不放過」舞者。他要舞者多看,要舞者得「識事」,像是在巴塞隆納這座城,他像個導師,要大家抽空去看高第(Antoni Gaudi),看高第的建築對於城市的影響,看高第作品的細節對於鐵工藝、雕塑藝術的影響,也看一位藝術家的思考、看藝術家對於一座城市的想像,「看高第,或者去看我們巡演過的每個城市,會看到這個世界的可能性有多大。」

他總怕舞者只會跳舞,其他事都不懂,「他們最好的年華都在這裡了,也不能說對這社會沒有貢獻,但然後呢?我當然擔心,所以常常逼他們那樣又這樣,要看書、關心時事,然後一天到晚考察他們,所以吃飯的時候,沒有人要跟我一起吃。」他難得有一絲落寞,但是這份擔心憂懼,其來有自。

「台灣怎麼對待文化藝術與藝術家?至今沒有觀念,也還不清楚,於是相關的文化藝術政策也不那麼清楚的。你說陳澄波還有他的畫,然後齊柏林、鄭問…。」林懷民搖頭,不再多說了。他說,說了也沒用,沒人會聽,招人討厭。說到底,台灣人良善,卻擅遺忘。

遺忘,是因為不回顧,他認為當今的媒體有責任,「從談話節目到媒體報導,都在做好玩的、指指點點的、指點江山的事,好像怎樣了都不是自己的事,但我們在這塊土地上,所有都是即身、切身的,都該想的。」他嘆,台灣面對災難時最好,「福島、921地震,所有人會有兩個月的熱情,說不定是一個月吧。不說文化藝術,看八仙樂園塵爆、看桃園保齡球館大火,有修法嗎?有後續嗎?我們會改善嗎?我們的遺忘,是包括這些的。」

要讓很多人開心,藝術的偉大,再說

不談遺忘,改回望雲門這45年的累積,還有林懷民迄今的90部作品,與海內外無數獎項與勳章肯定,他說,那對自己來講都是虛名,他那語氣,說不上無奈,但瞭然通透。

「得榮譽,也就是報紙一個角落,可以幫雲門銷銷票…,我從來覺得,那些事情跟我個人沒有關係,但跟團有關係,所以,該做、該忍受的,還是都要做。虛名,對我來講是虛,但對團不是,經營一個舞團,這免不了,不然誰認識、誰來看?」

經營舞團的必要之惡與累,林懷民就這樣吞了45年。不過,非舞蹈本科出身的他,倒是用了非傳統的方式去享受他的編舞家人生。

不像一般編舞家抓準了一種美學風格就貫徹到底,林懷民的舞作風格經常多變,有反應時代、寄託憂國意識的「懷民」之作,也有追求美學的細緻作品。另一方面,他讓表演藝術不只活在殿堂之上,而是走到戶外廣場,走進社區,讓所有人民,不分階層,都有機會感受。

「如果只是做為編舞家、藝術家,那一個作品只到劇院演個兩場,我覺得太划不來,我不幹,因為營運一個團隊的災難是無窮而不可想像的。我幹這行,就是要讓很多人開心,至於藝術的偉大?再說。」

今年是雲門把演出帶到戶外的第23個年頭,林懷民覺得這比什麼都有用,「能有一個晚上,大家把電視關掉、出門,坐在一起,看個不一樣的東西。散場,會有阿嬤來說:我看不懂,可是看得好高興。那比紐約時報的舞評來得更重要。」

在他眼中的表演藝術,不僅是一晚上的一場演出,而是社會底蘊的累積,是感受的累積,「是一代代人下來,對於事情看法的不一樣。」所有眼前稱為成就的,所有井然有序的,從沒有憑空得來的,45年的雲門是如此,國際舞壇對他退休的讚譽與惋惜,是如此。

要告別的時候,大家對我比較有興趣

那麼,退休之後的林懷民會是什麼樣子?在他宣布退休的《關於島嶼》記者會上、在雲門宣布《林懷民舞作精選》演出訊息的記者會上,台灣的媒體也都追著他問著。他曾說自己要在家,要整理家務、好好洗碗、感受生活,也曾說要跟著老友蔣勳到處演講、當書僮,還說過他要很專業地退休、要耍廢,那想像,如天上浮雲,隨時變幻。

面對難得一見的媒體大陣仗,他俏皮說:「我發現一個有趣的事情是:好像要告別的時候,大家對我比較有興趣。」

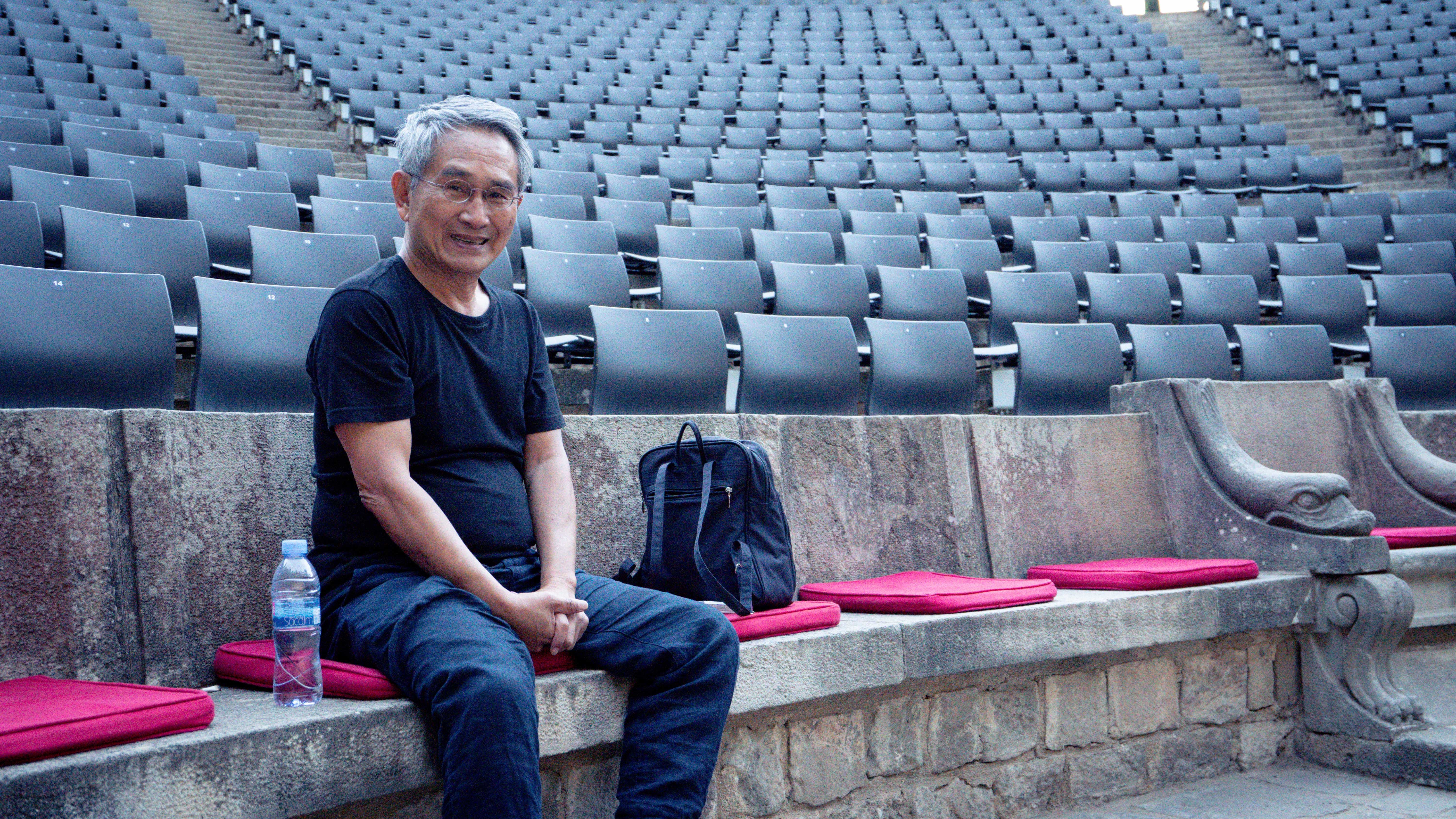

在巴塞隆納等著過馬路的街頭,他給了另一個答案。他說他沒有車子、沒有司機,生活也不過就是揹著個包,自在來去,「我想,退休後,我還是過著我這樣的生活吧,我就是你看到的我。到最後,台灣人會不會也把我忘掉,不重要了。」

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章